دبي ـ «سينماتوغراف»

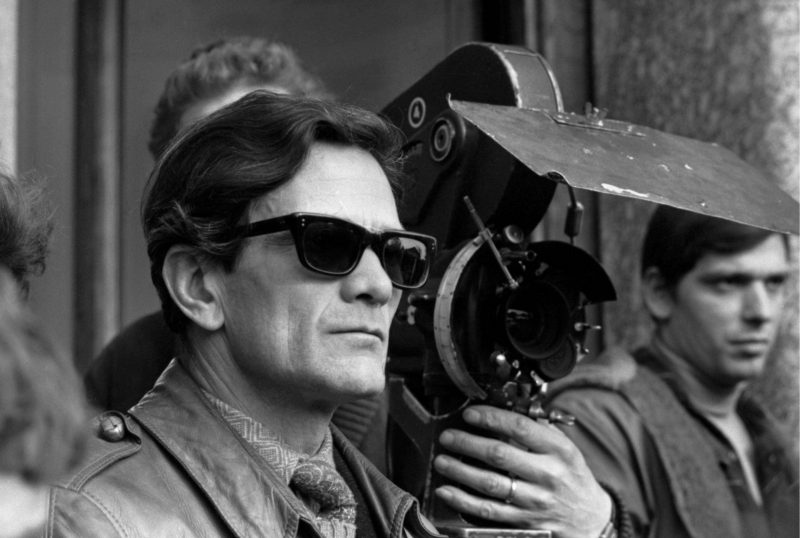

بيير باولو بازوليني (Pier Paolo Pasolini) كان، على الأرجح، من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والخلاف في الحياة الإيطالية الثقافية والسياسية.

بعد بروزه كشاعر في البلدة التي وُلد فيها سنة 1922، (كاسارسا ديل ديليزي)، وهي بلدة إيطالية صغيرة تقع في إقليم فريولي، انتقل إلى روما واستقر فيها. وهناك أحرز شهرة واسعة: كشاعر أولاً، ثم كروائي، وكاتب سيناريو، وكاتب مسرحي، وكاتب مقالات، ومخرج سينمائي، وممثل، ورسام، وناقد، ومترجم.. حتى لقي مصرعه بوحشية وبشاعة، في ظروف غامضة، في نوفمبر 1975. في روما، نشر أولى رواياته «أبناء الحياة» (1955)، التي أثارت جدلاً واسعاً، ثم رواية «حياة عنيفة» (1959)، وقد سبق له أن فاز بجائزة شعرية في 1957 عن مجموعته الشعرية «رماد جرامشي».بعدها انتقل إلى المجال السينمائي كاتباً للسيناريو في 1954. وفي 1961 أخرج أول أفلامه السينمائية «أكاتونه» Accattone.

عندما بدأ بازوليني في ممارسة صنع الأفلام، كان يفتقر إلى المعرفة التقنية السينمائية، ولم تكن له أية دراية بفن الإخراج، مع ذلك فقد كشف عن أسلوب سينمائي متميز لا يتصل بالأدب، بل يقترب كثيراً من السينما الخالصة ذات اللغة الخاصة.

يقول بازوليني: «جئت إلى الإخراج السينمائي حين بلغت الأربعين. حققت أول أفلامي لأنني ببساطة أردت أن أعبّر عن نفسي من خلال وسط مختلف، وسط لم أكن أعرف عنه شيئاً، والذي كان عليّ أن أتعلم تقنيته بذلك الفيلم الأول. مع كل فيلم كان عليّ أن أتعلم تقنية مختلفة. كنت أحاول دائماً أن أكتشف وسيلة تعبير جديدة».

في فيلمه الأول «أكاتونه» يجاور بازوليني الصورة والكتابة أو الأدب، وذلك في المشهد الافتتاحي، حيث يقتبس أربعة أبيات من كتاب دانتي «الكوميديا الإلهية» كمقدمة لتوفير مفتاحٍ لتأويلٍ يجعل أحداث الستينيات الخاصة عامة وشاملة، بوضعها جنباً إلى جنب مع أحداث شعرية تنتمي إلى القرن الرابع عشر. إن كتابات بازوليني، وحواره مع الأدب، خصوصاً الشعر، أتاح له الاقتراب من الحقيقي في دانتي.

في عملية المونتاج، كان بازوليني يتجاهل الإيقاعات السردية العادية في سبيل خلق نوع من عدم التوازن الإيقاعي، حيث التفاصيل يتم تضخيمها بشكل كبير، بينما تُمسّ اللحظات التي تعتبر مهمة كلاسيكياً على نحو سريع جداً.

يفضل بازوليني، في المونتاج، اللجوء إلى القطع المفاجئ، حيث الانتقال المباشر من لقطات قريبة إلى لقطات عامة، أو من لقطة قريبة إلى أخرى قريبة. هذه الوسيلة تعمل على تشظية السرد عبر الزمان والمكان، المعلوم والمجهول، الأسطورة والخيال.

بازوليني كان واحداً من المنظرين السينمائيين الذين حاولوا في الستينيات تحديد طبيعة لغة الفيلم أو اللغة السينمائية. وكان الأكثر نشاطاً وفعالية في هذا المجال. في مهرجان بيزارو السينمائي، العام 1965، قدّم بحثاً عن السينما الشعرية، يستنطق فيه جوهر اللغة السينمائية وطبيعتها، كما أثار البحث اهتماماً بالمفاهيم السيميولوجية.

انتقد بازوليني الواقعية الجديدة، على الرغم من ابتكاراتها ونواياها الطيبة، على أساس أنها لم تكن راغبة، أو كانت عاجزة عن، خلق لغة جديدة. وقال: «أفلامي لا تحتوي على لحظات وثائقية أو غنائية، تلك التي تشكّل الجانب الأهم في أفلام الواقعية الجديدة».

وعن منهجه قال: «سينماي تتألف من عناصر، من مادة مستعارة من قطاعات ثقافية مختلفة: من اللهجات المحلية، الأشعار الشعبية، الموسيقى الشعبية أو الكلاسيكية، المراجع والإحالات إلى الفن التصويري وفن العمارة. أنا لا أزعم خلق أو فرض أسلوب، ما يخلق العجينة الأسلوبية لدي هو نوع من التوهج، الشغف الذي يدفعني إلى مصادرة أي مادة، أية صيغة تبدو لي ضرورية لتنظيم فيلم ما».

حاول بازوليني إظهار أن اللغة السينمائية تختلف عن نظيرتها الطبيعية في كون وحدتها الأساسية ذات حضور سابق في العالم، وفي الواقع. انطلاقاً من هذا، هو يستنتج أن اللغة السينمائية كانت على نحو متأصل، لا عقلانية وغير منطقية. لم يكن هناك أي معجم للصور، ولا أي مجموعة من القوانين والقواعد التي بها يمكن تقييم الحالة المنطبقة على قواعد اللغة لأي قول سينمائي. لكن في التطبيق، هذا الاحتمال التعبيري سرعان ما تم كبح جماحه مع بزوغ السينما الهوليوودية المهيمنة، أو ما أشار إليها بازوليني بوصفها «سينما النثر».

لقد فهموا السينما على أساس أنها مجال لرواية القصص بطريقة لا تلفت الانتباه إلى طبيعتها الاعتباطية، المركّبة. لكن حتى هنا، ثمة احتمالات أخرى لازمت الشاشة وتمكنت من إظهار نفسها. أفلام هوليوود نفسها أجازت لحظات من المشهدية واللاسرد والإفراط، كما في المشاهد الاستعراضية في الأفلام الغنائية والاستعراضية.

في مقالة للباحث كيث هنيسي براون عن بازوليني والسينما الشعرية، يقول: ثمة مكونان أو عنصران أساسيان لـ «سينما الشعر» الجديدة. الأول، على النقيض من الأسلوب الخفي الكلاسيكي لصنع الأفلام، فإن حضور الكاميرا يكون جلياً الآن بشكل مباشر. باستمرار يتم تذكير المتفرج بأنه يشاهد فيلماً، والفضل يعود إلى التطورات التكنولوجية مثل الكاميرات الخفيفة القابلة للتحريك، وعدسات (الزوم) التي تجعل حضورها محسوساً على الشاشة. على نحو معبّر. هنا، يعلّق المخرج الإيطالي داريو أرجنتو على أهمية التقنيات الجديدة والإمكانيات التعبيرية التي تقدمها له، فيقول: «أحب شعرية التكنولوجيا. بالنسبة لي، التحسينات التقنية هي ملهمة ومؤثرة. ما إن أسمع عن كاميرا جديدة حتى تقترح عليّ قصةً ما».

الثاني، الوعي الذي تعبّر عنه وتجسده الكاميرا ليس مجرد الوعي الذاتي للشخصية، كما في التعبيرية التقليدية أو تراكيب اللقطة واللقطة المعاكسة، بل يمكن أن يكون أيضاً وعي صانع الفيلم نفسه. بإمكاننا أن نعي حضور صانع الفيلم خلف الكاميرا وخلف شخصياته، ملازماً نص الفيلم.

بازوليني يشرح هذه الفكرة الجديدة من خلال الإحالة إلى تشابه لغوي آخر، وهو الذي يتصل بالذاتي اللامباشر الحر في الأدب.. هذا يشير إلى شكل من أشكال الكتابة فيها أصوات المؤلف والشخصية تصبح مشوّشة من خلال عدم استخدام المؤلف لغته «المحايدة» ولغة الشخصية، بين علامتيّ الاقتباس، لكن بدلاً من ذلك هناك لغة في مكان ما بينهما، مستخدماً ما يمكن أن يفسَر بوصفه صوت الشخصية لكن من دون أن يُنسب إلى طرف، وهو الذي تقدمه بوضوح علامتا الاقتباس. مع هذه الوسيلة، لم يكن هناك أي يقين بشأن الذاتية التي يتم التعبير عنها: هل هي ذاتية الشخصية أم المؤلف أم كليهما أم ولا واحد منهما.

بازوليني لم يكن يريد أن «يصور» الواقع فحسب. بالأحرى، أفلامه كانت تصبو إلى وضع المشاهدين في وضع يجعلهم يطرحون على أنفسهم أسئلة عن الواقع.

ويقول الباحث ديفيد برانكاليوني عن الموضوع ذاته: يميّز بيير باولو بازوليني بين سينما الشعر وسينما النثر، ساعياً إلى إلقاء الضوء (نظرياً) على تعددية أبعاد الفيلم، وتطويرها (في تطبيقه عبر أفلامه)، محرراً إياها من مسائل الموضوعية أو الخط الطولي. هذا التمييز أيضاً يدعو المرء إلى اعتبار النص والصورة المتحركة مرتبطين بإحكام كما هما في المثال الذي يقدمه بازوليني والذي يشمل أعماله هو، إضافة إلى أعمال أنتونيوني، وعلى نحو قوي ومعبّر، أعمال جان لوك جودار. إنه يصنف أفلامهما تحت تسمية سينما الشعر.

علاوة على ذلك، جودار نفسه يقوم بمثل هذا الربط بين الشعر والفيلم، حين يقول: «السينما ينبغي أن تكون أكثر شعرية.. الشعرية بالمعنى الأرحب. كما ينبغي على الشعر نفسه أن يكون مفتوحاً وغير مطوّق بحواجز».

إن تعبير «سينما النثر» لا يشير إلى الفيلم الوثائقي ولا حصرياً الواقعية الجديدة لمحاولاتها في فرض الموضوعية، والتي صارت هدفاً لنقد بازوليني في الجريدة الأدبية التي ساهم في تأسيسها، بل ما يمكن أن يؤوَّل كنقيض للأشكال الجديدة في التعبير السينمائي الذي رآه هو كبيئة لعمله السينمائي. في الواقع، بازوليني تبنى عناصر أساسية من تطبيقات مخرجي الواقعية الجديدة، مثل العمل مع ممثلين غير محترفين، عوضاً عن نجوم السينما واستعارة تقنيات سردية من الفيلم الوثائقي، خصوصاً الشكل الإيجازي من أشكال رواية القصص، والذي يختزل القصص إلى شذراتها المحددة.

بالنظر إلى الطبيعة الواقعية لصنع الأفلام، والإجراءات العملية، فإن مفهوم بازوليني بشأن السينما الشعرية قد يبدو متناقضاً ظاهرياً. لكن ربما العائق في ربط الشعر بالفيلم، بالنسبة للكثيرين، يكمن في مدى احتمال الشعر لأن يكون مفهوماً على نحو لائق كفعالية فكرية. المشكلة كما يبدو تكمن في النظر إلى الصورة الشعرية بوصفها شكلاً من أشكال الفكر.

بازوليني يستجوب الموضوعية المفترضة للعدسات من خلال ترشّح القصة، وخلق مسافة خلاقة بعيداً عنها عبر لقطات قد لا تكون مرئية من وجهة نظر الشخصيات، بل ما يريد المخرج من المشاهدين أن يروه.