ـ عبد الله القمزي

تجربة مشاهدة هذا الفيلم اليوم ستختلف كثيراً عن مشاهدته بعد 10 أعوام، لأنه معتمد بالكامل على التقنية، وهي سريعة التطور جداً، فنحن نضحك أو نستغرب اليوم ما كنا نستخدمه من أجهزة وبرامج عام 2010، ومنذ تسعة أعوام مثلاً لم يكن تطبيق «واتس آب» معروفاً ولا منتشراً كما هو حالياً، ولهذا السبب سنستغرب تقنيات هذا الفيلم بعد فترة من الزمن.

شاهدنا خدعة صنع فيلم بالكامل من خلال شاشات الكمبيوتر سابقاً، ولدينا مثال فيلم Unfriended بجزئيه، وقبله فيلم Open Windows. بناء العمل الفني بهذه الطريقة له ميزة واحدة فقط يمكن القول إنها تمرين طموح لصنع فيلم.

وشاهدنا أفلاماً صورت بجهاز آيفون كان آخرها Unsane لستيفن سودربيرغ، ولم تضف شيئاً إلى هذا الفن غير الجدل، وهناك أفلام رعب صورت بكاميرات مراقبة منزلية وأخرى بكاميرات فيديو، وكل تلك الأساليب مجرد خدع لجذب الجمهور لمشاهدة شيء جديد أو فيلم مصنوع بشكل غير تقليدي، أما فنياً فلا تضيف شيئاً، بل تنتقص من السينما.

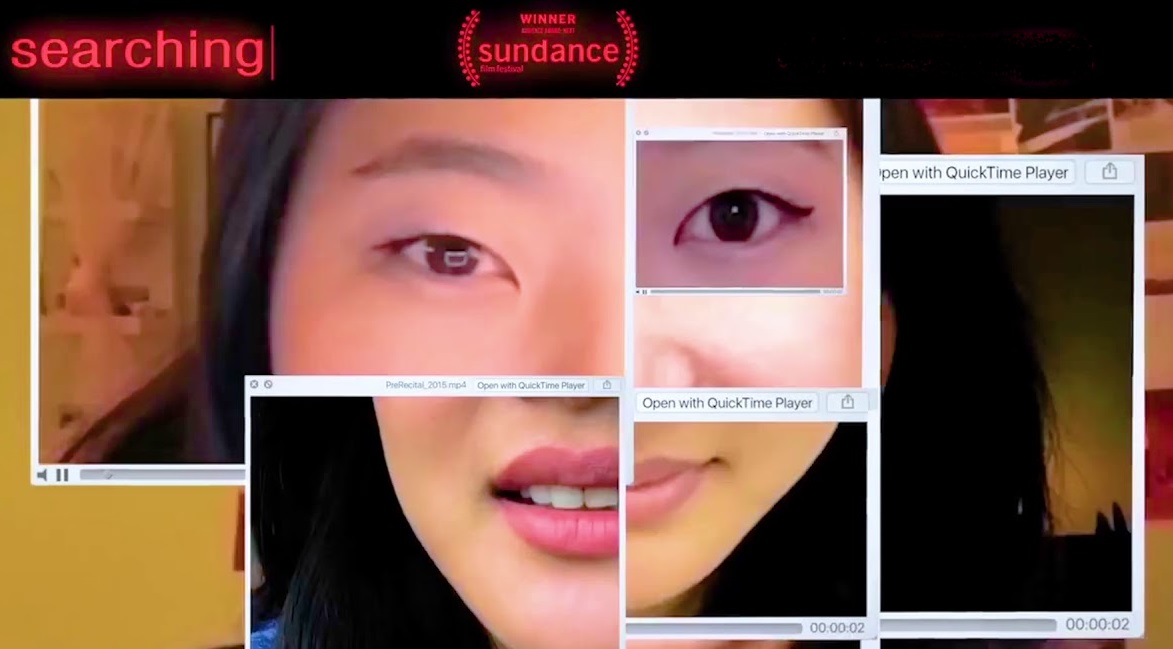

فيلم Searching أو «بحث» ينضم إلى تلك الأفلام غير التقليدية وهو عن ديفيد كيم (الأميركي من أصل كوري جون تشو) الذي فقد زوجته بام (سارة سون) إثر معاناة مع السرطان، وأصبح يتحمل أعباء تربية ابنته مارغو (ميشيل لا) وحده. نرى لحظات عفوية لحياة مارغو من طفولتها إلى بلوغها سن المراهقة، حيث أصبحت تعزل نفسها عن والدها، وتتكتم على أنشطتها اليومية ولا يراها إلا من خلال برنامج «فيس تايم».

في ليلة ما تتصل (مارغو) بوالدها الذي لا يجيب لأنه نائم، يرد اتصالها عند استيقاظه فلا تجيب، يعاود الاتصال مرة تلو الأخرى، ولا مجيب، يتملكه القلق، ويبدأ في الاتصال بمعارفه وأصدقائها دون أي فائدة. يصاب (ديفيد) بالذعر ويقرر فتح ملف شخص مفقود، وتتصل به المحققة روزميري فيك (ديبرا ميسينغ).

وصول (فيك) يغير إيقاع الفيلم، ويعطي بصيص أمل، ولا ينسى الفيلم تخصيص لقطات يفحص فيها (ديفيد) خلفية (فيك) من خلال البحث في أخبارها على الإنترنت ليرى إمكانية الوثوق بها، وهو ما يشير إلى تحول الشبكة في حقبة «جوجل» إلى مرجعية أخبار مجتمعية ثقافية وعالمية.

تبدأ التحقيقات الرسمية وسعي الأب لحل لغز اختفاء ابنته من تلقاء نفسه، تصطدم بالتحقيق الرسمي بسبب عدم قدرته على السيطرة على مشاعره وقراراته، وتطلب المحققة منه أن يتوقف وألا يتصل بها إلى أن تنهي التحقيق بنفسها. ينتهي التحقيق ويعلن القبض على شخص اتهم بارتكاب الجريمة، لكن أي جريمة؟ اختفاء أم اختطاف أم اغتصاب أم قتل؟ هنا نقطة قوة الفيلم.

المخرج الأميركي من أصل هندي أنيش تشاغانتي والموظف السابق في «جوجل» يكسر حواجز القصة التقليدية للأفلام البوليسية بابتعاده عن الكليشيهات المكررة في أفلام الصنف، ويتلاعب بتوقعات المشاهد في الفصل الثالث من الفيلم مثل الساحر. لا شيء كما يبدو على الشاشة، حيث يلقي تشاغانتي بثلاث مفاجآت جديدة كلياً تغير مجرى القصة بشكل كامل.

يمتد الفيلم بين طرفي نقيض، فأسلوب سرده عن طريق كاميرات الكمبيوتر والأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة هو نقطة قوته وضعفه، والقصة القوية والجديدة هي التي تسنده وتجعل منه فيلماً استثنائياً إلى حد كبير.

نقطة قوته ورسالته في أسلوبه هي أننا كآباء أو أمهات مثل ديفيد، تركنا التقنية تستحوذ على عقول أبنائنا وتصنع حاجزاً عاطفياً وثقافياً جعلنا نجهل أشياء كثيرة عنهم. ديفيد في الفيلم يظن أنه يعرف ابنته، لكن عندما بدأ في استكشاف حساباتها على وسائل التواصل والتطبيقات المختلفة أدرك أنه لا يعرف عنها شيئاً. ومن هذه النقطة يستمد الفيلم قوة نجح بواسطتها في صنع الرابط العاطفي مع المشاهد من جهة وبتصوير الوظيفة التناقضية لوسائل التواصل التي عزلت أفراد الأسرة والمجتمع عن بعضهم بعضاً رغم أنها صممت بغرض التواصل والتقريب من جهة أخرى.

ونقطة ضعفه أنه تخلى عن الأسلوب السينمائي بشكل كامل، واعتمد على التقنية لصنع لقطاته وحواراته. كل اللقطات نراها من مربعات صغيرة هي شاشات في برامج وتطبيقات كمبيوتر، ومعظم الحوارات تكتب في برامج التراسل الفوري (ماسنجر). ربما لا يكون هذا شعوراً مشتركاً لكن متابعة فيلم مصنوع بهذا الأسلوب غير مريحة أبداً ومملة بصرياً لأنها تتبع نمطاً واحداً من اللقطات، وقد يشعر المشاهد بعدم الرغبة في فتح هاتفه الذكي وتفحصه بعد تجربة مشاهدة 100 دقيقة من فيلم مؤلف من شاشات أجهزة إلكترونية.

هناك لقطات يخرج فيها تشاغانتي من شاشات التطبيقات إلى شاشة التلفاز، لكن ذلك لا يغير كثيراً، ولا يعطي الشخصيات الوسيلة المناسبة لإظهار عواطفها. الاستثناء الوحيد شخصية ديفيد لأن الكاميرا مسلطة على وجهه معظم الفيلم، وتصور كل الأطوار التي يمر بها ابتداء من الأب الكادح المنصب تركيزه على تربية ابنته المراهقة ودعمها إلى الوالد المفجوع لاختفائها والمتشبث بأمل عودتها إلى أحضانه يوماً.

لا نقول إن الفيلم مصاب بالجمود، بل العكس هو أفضل الأفلام التي صورت بأسلوب غير تقليدي، لكن نقول إن تشاغانتي ذكي وتنبه إلى هذه النقطة وأعطى شخصياته الحد الأدنى المطلوب لخلق الرابط العاطفي مع المشاهد. يبقى السؤال: هل سيكون هذا الفيلم أفضل لو صور بكاميرا حقيقية؟ نقول نعم لأن السينما ولدت من الكاميرا التي لن تخذل هذا الفن لو حضر الشخص المناسب لسرد القصة.

الكاميرا ستبقى الوسيلة المثلى لسرد أي قصة سينمائياً ولن تنافسها أي أداة أخرى إلا إذا أدت الغرض نفسه دون أن يكون اسمها كاميرا، أما كل الأساليب الغريبة التي نراها بين الحين والآخر فستبقى مجرد خدع، بغض النظر عن أسباب توظيفها سواء لإيصال رسالة الفيلم أو لمجرد التفكير خارج الصندوق.