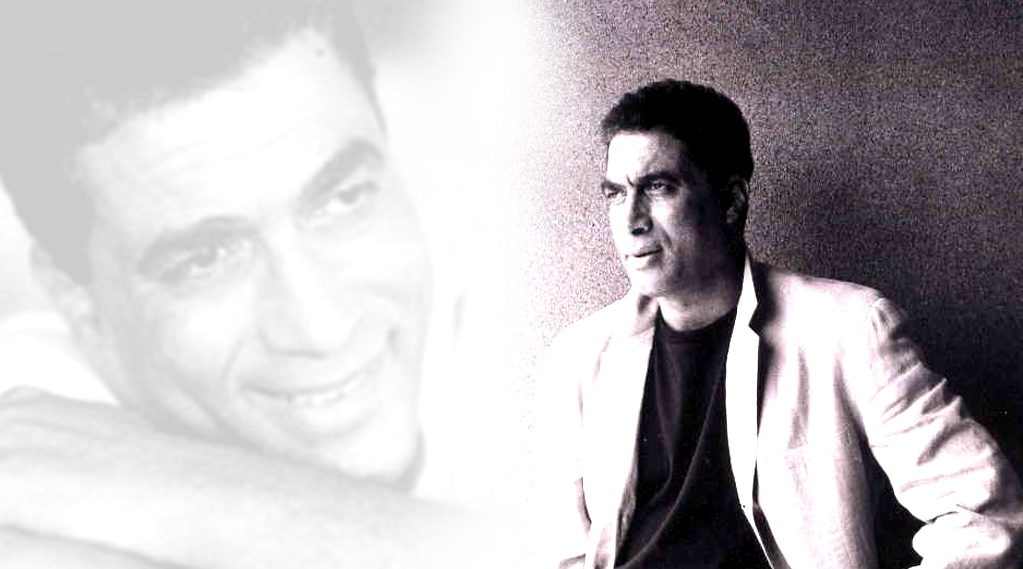

«تاريخ ميلاده 18 نوفمبر 1949، الزقازيق محافظة الشرقية، وهو اسم يعني الكثير في تاريخ السينما المصرية والعربية، ورغم مقالات وتحليلات النقاد العديدة والمتنوعة خلال السنوات الماضية عن مسيرة هذا العبقري في فن التمثيل، ستبقى الكتابات عنه لسنوات مقبلة تنقب وتبحث وتكتشف وتقف عند الكثير من ابداع هذا النجم الفذ، وتكتفي «سينماتوغراف» في ذكرى مولده برسالة حب لروح هذا الفنان العبقري، كتبها أحمد زكي بنفسه عن نفسه، تحوي ملامح من حياته ورحلته السينمائية، وصعوباته في الحياة ومع أفلامه، فياترى ماذا كتب وقال أحمد زكي عن أحمد زكي؟!». «سينماتوغراف»

***

جئت الى القاهرة وأنا في العشرين: المعهد، الطموح والمعاناة والوسط الفني وصعوبة التجانس معه، عندما تكون قد قضيت حياتك في الزقازيق مع أناس بسطاء بلا عقد عظمة ولا هستيريا شهرة.. ثم الأفلام والوعود والآلام والأحلام .. وفجأة، يوم عيد ميلادي الثلاثين، نظرت الى السنين التي مرت وقلت: أنا سرقت.. نشلوا مني عشر سنين.

عندما يكبر الواحد يتيماً تختلط الأشياء في نفسه.. الإبتسامة بالحزن والحزن بالضحك والضحك بالدموع!.. أنا إنسان سريع البكاء، لا أبتسم، لا أمزح. صحيح آخذ كتاب ليلة القدر لمصطفى أمين، أقرأ فيه وأبكي.. أدخل الى السينما وأجلس لأشاهد ميلودراما درجة ثالثة فأجد دموعي تسيل وأبكي، عندما أخرج من العرض وآخذ في تحليل الفيلم، قد أجده سخيفاً وأضحك من نفسي، لكني أمام المآسي أبكي بشكل غير طبيعي، أو ربما هذا هو الطبيعي، ومن لا يبكي هو في النهاية إنسان يحبس أحاسيسه ويكبتها.

المثقفون يستعملون كلمة إكتئاب، ربما أنا مكتئب، أعتقد أنني شديد التشاؤم شديد التفاؤل. أنزل الى أعماق اليأس، وتحت أعثر على أشعة ساطعة للأمل. لدي صديق، عالم نفساني، ساعدني كثيراً (في السنوات الأخيرة) ويؤكد أن هذا كله يعود الى الطفولة اليتيمة، أيام كان هناك ولد يود أن يحنو عليه أحد ويسأله ما بك؟.

في العاشرة كنت وكأنني في العشرين.. في العشرين شعرت بأنني في الأربعين. عشت دائماً أكبر من سني.. وفجأة، يوم عيد ميلادي الثلاثين. أدركت أن طفولتي وشبابي نشلا.. حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام. والدي توفي وأنا في السنة الأولى. أتى بي ولم يكن في الدنيا سوى هو وأنا، وهاهو يتركني ويموت. أمي كانت فلاحة صبية، لا يجوز أن تظل عزباء، فزوجوها وعاشت مع زوجها، وكبرت أنا في بيوت العائلة، بلا أخوة .. ورأيت أمي للمرة الأولى وأنا في السابعة.. ذات يوم جاءت الى البيت إمرأة حزينة جداً، ورأيتها تنظر اليّ بعينين حزينتين، ثم قبلتني دون أن تتكلم ورحلت. شعرت بإحتواء غريب. هذه النظرة الى الآن تصحبني، حتى اليوم عندما تنظر اليّ أمي فالنظرة الحزينة ذاتها تنظر. في السابعة من عمري أدركت أنني لا أعرف كلمة أب وأم، والى اليوم عندما تمر في حوار مسلسل أو فيلم كلمة بابا أو ماما، أشعر بحرج ويستعصي عليّ نطق الكلمة.

عندما كنت طالباً في مدرسة الزقازيق الثانوية، كنت منطويا جداً لكن الأشياء تنطبع في ذهني بطريقة عجيبة: تصرفات الناس، إبتساماتهم، سكوتهم. من ركني المنزوي، كنت أراقب العالم وتراكمت في داخلي الأحاسيس وشعرت بحاجة لكي أصرخ، لكي أخرج ما في داخلي. وكان التمثيل هو المنفذ، ففي داخلي دوامات من القلق لاتزال تلاحقني، فأصبح المسرح بيتي. رأيت الناس تهتم بي وتحيطني بالحب، فقررت أن هذا هو مجالي الطبيعي.

بعد ذلك بفترة إشتركت في مهرجان المدارس الثانوية ونلت جائزة أفضل ممثل على مستوى مدارس الجمهورية. حينها سمعت أكثر من شخص يهمس: الولد ده إذا أتى القاهرة، يمكنه الدخول الى معهد التمثيل. والقاهرة بالنسبة اليّ كانت مثل الحجاز، في الناحية الأخرى من العالم. السنوات الأولى في العاصمة.. يالها من سنوات صعبة ومثيرة في الوقت ذاته. من يوم ما أتيت الى القاهرة أعتبر أنني أجدت مرتين.. في إمتحان الدخول الى المعهد ويوم التخرج.

ثلاثة أرباع طاقتي كانت تهدر في تفكيري بكيف أتعامل مع الناس، والربع الباقي للفن. أصعب من العمل على الخشبة الساعات التي تقضيها في الكواليس.. كم من مرة شعرت بأنني مقهور، صغير، معقد بعدم تمكني من التفاهم مع الناس.. وسط غريب، الوسط الفني المصري.. مشحون بالكثير من النفاق والخوف والقلق.. أشاهد الناس تسلم على بعضها بحرارة، وأول ما يدير أحدهم ظهره تنهال عليه الشتائم ويقذف بالنميمة.. ومع الوقت والتجارب، أدركت أن الناس في النهاية ليست بيضاء وسوداء، إنما هناك المخطط والمنقط والمرقط والأخضر والأحمر والأصفر.. أشكال وألوان.

اليوم علينا معالجة الإنسان.. أنا لا أجيد الفلسفة ولا العلوم العويصة.. أنا رجل بسيط جداً لديه أحاسيس يريد التعبير عنها.. لست رجل مذهب سياسي ولا غيره، أنا إنسان ممثل يبحث عن وسائل للتعبير عن الإنسان. الإنسان في هذا العصر يعيش وسط عواصف من الماديات الجنونية، والسينما في بلادنا تظل تتطرق إليه بسطحية.

هدفي هو إبن آدم، تشريحه، السير ورائه، ملاحقته، الكشف عما وراء الكلمات، ماهو خلف الحوار المباشر.

الإنسان ومتناقضاته، أي إنسان، إذا حلل بعمق يشبهني ويشبهك ويشبه غيرنا.. المعاناة هي واحدة.. الطبقات والثقافات عناصر مهمة، لكن الجوهر واحد. الجنون موحد.. حروب وأسلحة وألم وخوف ودمار، كتلة غربية وكتلة شرقية، العالم كله غارق في العنف نفسه والقلق ذاته. والإنسان هو المطحون. ليس هناك ثورة حقيقية في أي مكان من العالم.. هناك غباء عام وإنسان مطحون.

الشخصيات التي أديتها في السينما حزينة، ظريفة، محبطة، حالمة، متأملة.. تعاطفت مع كل الأدوار، غير أنني أعتز بشخصية إسماعيل في فيلم عيون لاتنام، فيها أربع نقلات في الإحساس.. في البداية الولد عدواني جداً كريه جداً، وساعة يشعر بالحب يصبح طفلاً.. الطفولة تجتاح نظرته الى العالم والى الآخرين .. وهاهو يبتسم كما الأطفال، ثم يعود يتوحش من أجل المال، ثم يحاول التبرئة، ثم يفقد صوابه.. كلها نقلات تقتضي عناية خاصة بالأداء. في عيون لاتنام جملة أتعبتني جداً، جعلتني أحوم في الديكور وأحرق علبة سجائر بأكملها.. مديحة كامل تسأل: إنت بتحبني يا إسماعيل؟، فكيف يجيب هذا الولد الميكانيكي الذي يجهل معنى الحب، وأي شيء عنه؟، يجيبها: أنا ما عرفش إيه هو الحب، لكن إذا كان الحب هو أني أكون عايز أشوفك بإستمرار، ولما بشوفك ما يبقاش فيه غيرك في الدنيا، وعايزك ليّه أنا بس .. يبقى بحبك.

سطران ورغم ذلك رحت أدور حول الديكور عشر مرات.. لحظة يبوح إبن آدم بحبه، لحظة نقية جداً، لابد أن تطلع من القلب.. إذا لم تكن من القلب فلن تصل.. واحد ميكانيكي يعبر عن الحب، ليس توفيق الحكيم وليس طالباً في الجامعة، وإنما ميكانيكي يعيش لحظة حب.. هذه اللحظة أصعب لقطة في الفيلم.

وفي فيلم «الهروب» كنت خائف جدا من صعود القطار وأتعجب دائما من الذين يركبون فوق القطار دون ان يسقطوا، وعندما حان المشهد نسيت تماما اني «احمد زكي» فالشخصية التي أؤديها «منتصر» تركب على سطح القطار بشكل طبيعي فوجدت نفسي اصعد بسلاسه واجلس فوق بمنتهي الهدوء بشكل جعلني اتعجب من نفسي، بينما كان باقي طاقم التصوير خائفون ويربطون انفسهم بالحبال رعبا من السقوط .. هذه هي علاقتي بالتمثيل تشبه تماما رحلتي مع الحياة.