الناقد السينمائي الراحل بشار إبراهيم، كتب في مدونتة الشخصية عام 2010 عن المخرج اللبناني جان شمعون الذي أغرم بأعماله وسيرته الذاتية فنسج سارداً:

نستعين بكلام الشاعر «رياض الصالح حسين»، ونحن على باب «جان خليل شمعون».. فجان شمعون هو تلك العلامة الفارقة في تاريخ السينما اللبنانية. بل قل هو الخيط السرّي السحري الذي يصل ما بين جيل الروّاد من السينمائيين اللبنانيين البارعين الذين نهضوا على أعتاب عقد السبعينيات من القرن العشرين، فباغتتهم الحرب الطاحنة لتحطم الكثير من أحلامهم، وتأخذ بعضهم في غمارها، من جهة أولى، وجيل الشباب الذي نشأ إثر ما بدا أنها نهاية الحرب، عند مطلع التسعينيات من القرن ذاته، من جهة ثانية.

يبدو في حين، أن جان شمعون هو المخرج، الوحيد ربما من ذاك الجيل من السينمائيين اللبنانيين، الذي ما زال قادراً على العطاء السينمائي، بتناسق وتناغم داخلي، ويقين عالٍ، ما زعزعته الأحدث الجسام، ولا التحولات والتغيرات، فلا طالته المنافي، ولا طوته عتمة الصمت والانزواء، فبقي في دائرة ضوء الاهتمام المحلي والعربي والعالمي، وفي قلب ضجيج العمل السينمائي المتواصل، متنقلاً من فيلم إلى آخر، ومن مهرجان إلى غيره.. من جائزة إلى أخرى، ومن تكريم إلى تكريم.

في المسافة ما بين فيلم «تل الزعتر» الذي شارك فيه المخرج جان شمعون كلاً من مصطفى أبو علي وبينو أدريانو، عام 1977، وفيلم «أرض النساء» الذي أخرجه عام 2004، ثمة مسيرة سينمائية رائعة، تليق بها أكثر من قراءة نقدية، وحفاوة تكريمية، رسمية وغير رسمية، ففي هذا الشوط الإبداعي، ثمة استثناء وتميز، على المستوى العربي، على الأقل، استطاع جان شمعون بناء تفاصيله، بالكثير من العمل الدوؤب، والجهد المتواصل، إلى حافة التعب، والمخاطرة، والمغامرة.

ليس الاستثناء يكمن فقط في مكانة ذاك الثنائي السينمائي البارع، الذي قاده، ووطَّد أركانه، المخرج جان شمعون، بالتعاون المثمر والخلاق، مع شريكته في الحياة والفن معاً، المخرجة مي المصري، بل أولاً في تلك الرصانة السينمائية التي تمتع بها جان شمعون، منذ البدء، وحافظ عليها، تطويراً وتعميقاً في أفلامه التالية، وتالياً في ذلك الاطمئنان المذهل إلى مدى صوابية المواقف والأفكار والرؤى الفكرية والفنية، التي نشأ عليها جان/الفتى، ولم يفلتها جان/الشيخ!.. الذي يقف اليوم على رأس الستين من عمره.

يحضر جان، فتحضر معه السينما اللبنانية، سينما ما قبل الحرب، سينما أتون الحرب، سينما ما بعد الحرب!.. أو سينما السبعينيات (تل الزعتر1977، أنشودة الأحرار1978) والثمانينيات (تحت الأنقاض1982، زهرة القندول1985، بيروت جيل الحرب1989) والتسعينيات (أحلام معلقة1992، رهينة الانتظار1994) وسينما مطلع القرن الجديد (طيف المدينة2000، أرض النساء2004)..

تحضر السينما اللبنانية الجادة والملتزمة، التي ما تلوَّثت بترهات السوق التجاري، وقوانين العرض والطلب، و«الجمهور اللي عايز كده»، ولا نظرت إلى لبنان على اعتبار أنه مجرد كازينو، أو منتجع على حافة بحر، أو بحيرة، ولا ميّعت صورة الإنسان اللبناني، الحقيقي!..

يحضر جان، فتحضر صورة الأحلام الكبرى، وربما الخيبات الكبرى، صورة السبعينيات ولهفتها إلى عالم فيه الكثير من العدل، الكثير من قيم الجمال والتسامح والمحبة، والعيش المشترك، كما صورة انكسارها على أعتاب تجار الحروب، على تعدد الأسماء والمسميات، وما جرَّته من ويلات موت ودمار.. والانغماس فيها إلى درجة العبث..

دائماً كانت أفلام جان شمعون صرخة استنقاذ لبيروت من «تحت الأنقاض»، ولـ «الأحلام المعلقة» التي بقيت عشرين عاماً «رهينة الانتظار».. ودائماً أتت أفلام جان قرع أجراس، تنبه الغافلين، أو المتورطين، للخروج من مستنقع الموت والدمار، ودعوة جادة للانخراط جميعاً، في بناء وطن، ينبغي أن نعرف كيف نحبه، وكيف نليق به، ويليق بنا!..

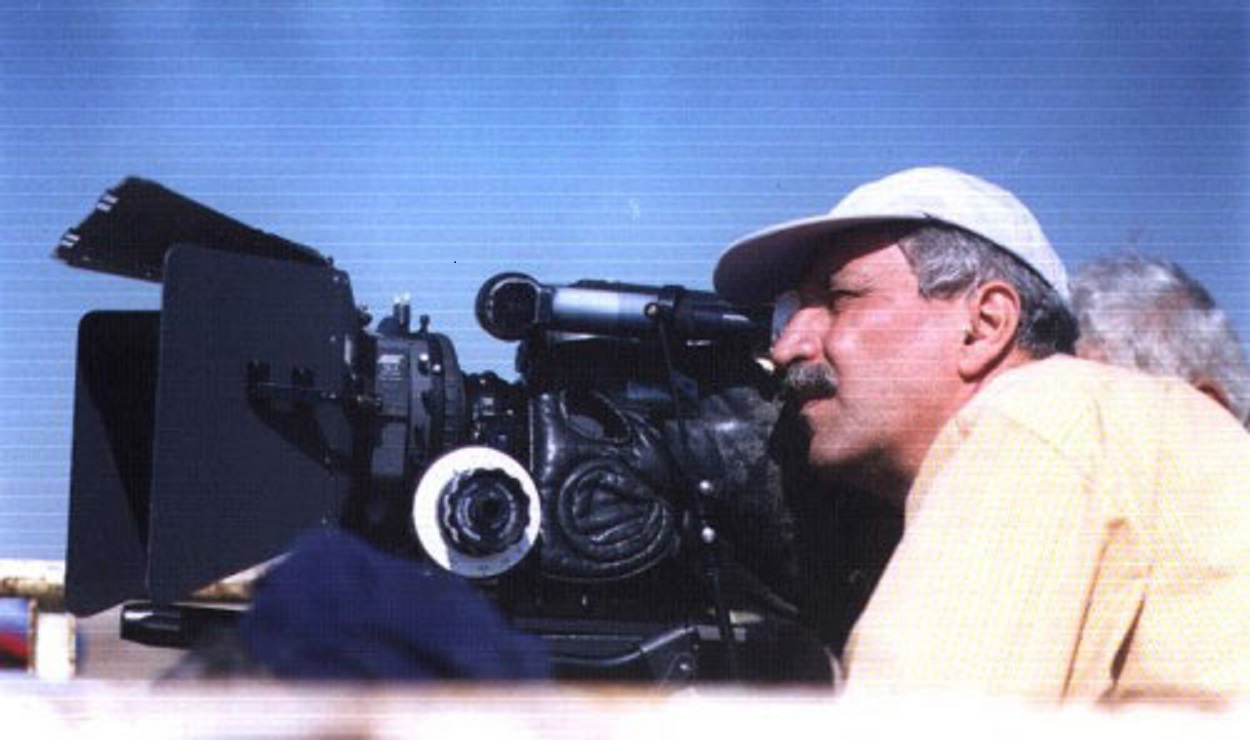

ليس من المبالغة في شيء القول إن جان شمعون مارس دور الرسول السينمائي، حاملاً بيده كاميرا، واقفاً على حافة الخطر، إثناء تصوير هذا المشهد أو ذاك، والتقاط شخصياته التي أحسن اختيارها، رجالاً ونساء، وشباباً خارجين من ميادين القتال إلى ميادين البناء. فما بين الإنساني والسينمائي في جان شمعون علاقة لا تنفصم عراها، ويصعب تحديد تخومها..

جان شمعون.. الإنسان..

هو الرجل الشعبي، ابن البلد، الذاهب معك إلى أقصى عمق الطرافة، والبساطة، وانبساط الحال، والابتعاد عن التعقيد.. فهو الرجل المثقف دون إدعاء، والمبدع دون تنظير، والبعيد تماماً عن أي حذلقة. الرجل الذي تحسّ، حالما تراه، أنك تعرفه منذ بداية العمر، وتتعامل معه، بعد دقائق من لقائك به، كصديق أصيل وعتيق، تنمحي بينكما كل الفوارق، بما هي له، من ثقافة واسعة، وتجربة عميقة، وسعة إطلاع، وما لك من دهشة اللقاء مع رجل من طراز خاص..

هو الرجل ذو الملامح الصاخبة.. تلك الملامح التي كلُّ ما فيها منحوت من الجبل.. جبل لبنان.. الجبل الذي يكاد يتّصل بالسماء، أو يكاد يطاولها، سمواً وارتقاء. الرجل الذي صوته الجهوري المميز الرنين، عالي النبرة، والملفت اللكنة، بأحرف ستبقى في أسماعك طويلاً. الصوت ذو الكلمات التي تتدحرج في بيئة أسماعك، كأنما هي صخرات تتدحرج من علٍ، فيكون لكل منها رنين الفضة، تماماً آن تسمعها، وإذ تمضي لن تنساها أبداً.. كما سيبقى يتخايل في ناظريك حضوره الرجولي المتحدي، بشاربيه الكثين، والمزيد من ملامحه الوعرة. قامته الفارعة، والبنية الجسدية التي تنبئ بالمتانة، والحضور القوي، الذي يليق برياضي من طراز روماني.

وهو رجل المواقف والأفكار، فانحاز منذ البدء إلى المسحوقين (المعترين)، منتمياً إلى مواقعهم الاجتماعية، حاملاً همومهم السياسية، متمثلاً طموحاتهم النبيلة.. هؤلاء الفقراء الذين تنازعتهم الأرياف، وطاردتهم المدن، فما تركت لهم سوى الحواف الهامشية، يتراكمون فيها، يداعبهم الأمل بعيش كفاف، القليل من الطعام، والكثير من الأمان، والسترة.. وراحة البال..

وهو رجل العمل، الذي ما راق له الاكتفاء بالجلوس إلى المقاهي، والانضمام إلى شلل المثقفين القاعدين للتنظير على رصيف الحياة.. فاختار السينما أداة، ووسيلة، وطريقة.. آمن أن السينما هي أداته في مقارعة الحياة، فضح الظالم والمستغل، وتعرية الكذب والتزييف.. آمن أن السينما هي وسيلته للتعبير، بكل الجماليات الممكنة، عن أشد القبح المحتقن تحت الجلد.. أمن أن السينما هي طريق الوصول إلى القلوب والعقول.. لعل يداً ترتفع في وجه الظلم، ويداً أخرى تبني العدل..

جان شمعون.. السينمائي..

نفتش في أوراق جان شمعون, السينمائي، فنعرف أنه حائز على دبلوم دراسات عليا في المسرح من الجامعة اللبنانية, و(Maitrise) في السينما من جامعة باريس الثامنة، و(BTS) من مدرسة لوي لوميير (Louis Lumiere) باريس، في الإخراج والتصوير والمونتاج. كما نعرف أنه درّس مادّة السينما في الجامعة اللبنانية، ذات وقت.

أي أنه جاء إلى حقل السينما من دراسة أكاديمية، ومعرفة علمية عالية، لم يشأ الاكتفاء بالهواية، أو الموهبة الطبيعية، وفي ذلك حق، بل أراد صقل الموهبة بالدراسة، ووضع القدم على الطريق الصحيح.. ولعله كان يدرك، منذ البدء، أن الأمر ليس مجرد نزهة، ولا تزجية وقت، ولا تسلية بلعبة الكاميرا، وإغواءاتها الممتعة!.. هي درب شاق، وشكل خاص من الكفاح الذي طلبه، والنزال الذي قصده..

ليس في أفلام جان شمعون أي مهادنة أو مناورة.. إنه السينمائي الذاهب إلى أقصى ما يمكن للمرء قوله، بجرأة الفرد الشجاع، إذ لا يأبه بجدران تمتلك أذان، وليس من وشاية تقلقه.. كأنما جان محا كل ما في الشرق من عيون وآذان مترصدة متلصصة، منذ أول موظف عسس في تاريخ هذا الشرق، فبنى جان ترصده وتلصصه، وأعاد صياغته بطريقته الخاصة.. كأنما هو يعيد للعيون والأذان وظيفتها التاريخية الطبيعية.. أن تسمع وترى مقدمة للفهم وللوعي والإدراك.. لا لكي تكتب آخر تقاريرها عن فتى، جاء من قريته وتمرَّد على كل ما يقال..

سلسلة من عقد فريد تنظم تلك الأفلام التي أنجزها، وحده أو بالتعاون مع مي المصري، فإذا كان قد تفجع على مأساة «تل الزعتر»، وغنى «أنشودة الأحرار»، فإن تلك ما كانت إلا البدايات الأولى لظاهرة فنية سوف تحظى بالكثير من الاحترام، ظاهرة فنية صار من المعتاد، لدى الكثيرين من نقاد السينما، اختصارها بـ «سينما مي المصري وجان شمعون»..

سينما خاصة، تبادل فيها الطرفان أخذ المواقع، وتبادلهما ما بين مخرج ومخرج مساعد، وكتابة السيناريو، وإدارة الإنتاج، والتصوير والمونتاج، وقراءة التعليق، والإشراف الفني.. في ورشة عمل قل نظيرها، كوفئت بعشرات الجوائز الهامة، من غير مهرجان عالمي، وفي مختلف أنحاء قارات العالم، من أقصى مشرقه، إلى أقصى مغربه، في بعثة سينمائية تعرف ما تسعى إليها، وتلامسه إثر الانتهاء من كل فيلم يجد طريقه إلى العرض، سواء في المهرجانات، أو على القنوات التلفزيونية..

سينما خاصة، تزداد ألقاً، وهي تنغمس في أوجاع الناس، وتعبر عن طموحاتهم، تمنح معنى الفيلم الوثائقي (التسجيلي) حقيقته، وتدرك وظيفته الفنية والحياتية، على السواء، حتى لو ذهب جان، ذات مرة، إلى الفيلم الروائي الطويل، في «طيف المدينة». إنها السينما التي تميزت دائماً بالبساطة والتلقائية العفوية.. ومن تراه لم يقل: «إن البراعة في البساطة»؟!..