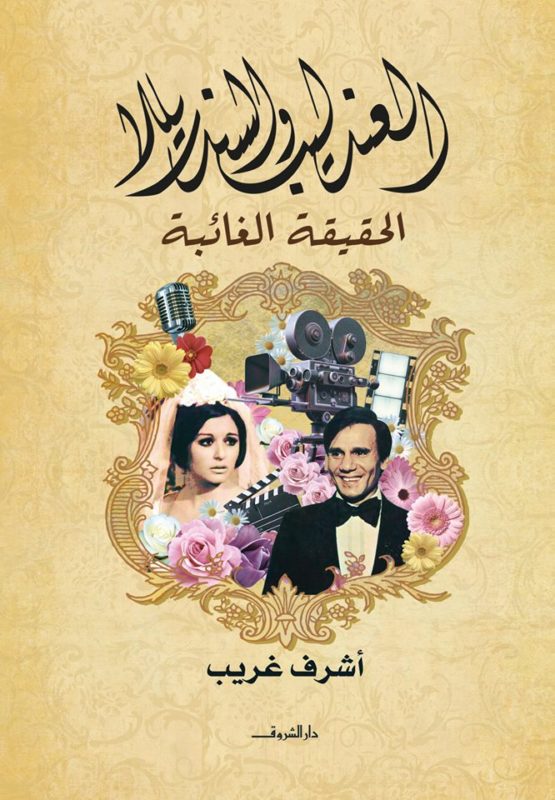

وتتجدد الحكاية: سينما العندليب والسندريلا.. الحقيقة الغائبة (2)

«سينماتوغراف» ـ انتصار دردير

«سينماتوغراف» ـ انتصار دردير

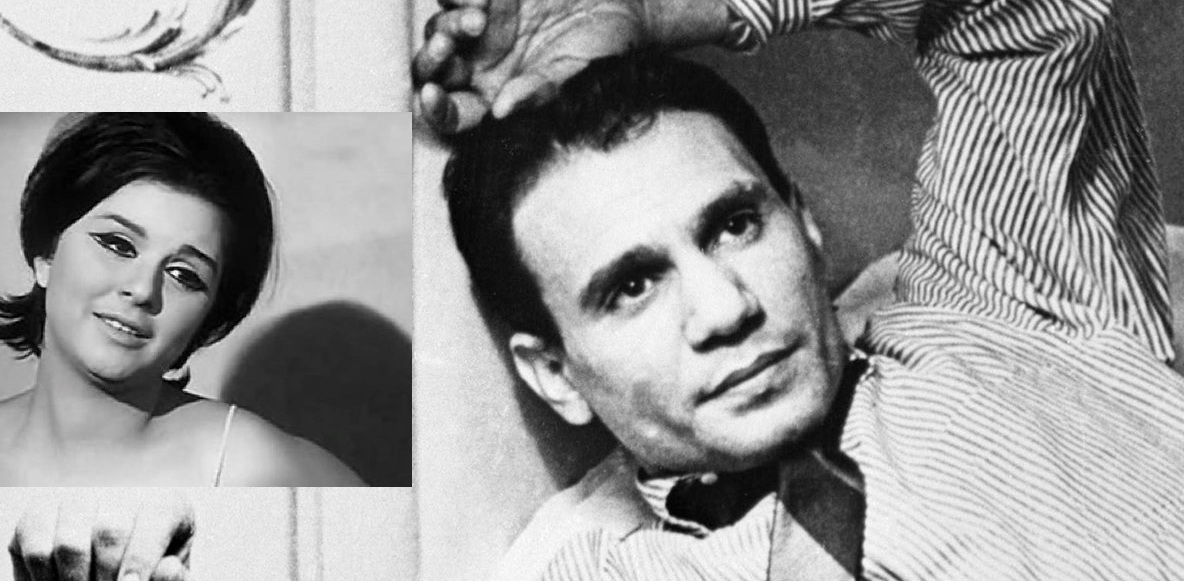

عن السندريلا التى لاتغيب صورة وحضوراً وذكرى مهما تباعدت سنوات رحيلها يتناول الناقد السينمائى أشرف غريب فى كتابه “العندليب والسندريلا.. الحقيقة الغائبة” مشوار النجمة التى ارتبط بها الجمهور وأحبها وكان فاعلاً فى كل قرارتها بما فيها حياتها الخاصة وقصة حبها والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

يقول المؤلف فى الفصل الذى اختار له عنوان “الجمهور والكاميرا والأضواء.. الثلاثة يحبونها” إذا أردت أن تفهم الكثير فى حياة سعاد حسنى عليك أن ترصد علاقتها الخاصة بجمهورها.. إنها المفتاح السحرى الذى يقودك إلى تفهم قراراتها الفنية التى شكلت بكل تأكيد ملامح مشوارها السينمائى كله، بل وتقلبات حياتها الشحصية أيضاً، فمهما لقيت فى حياتها الخاصة من سعادة أو شقاء فإنها لن تكون بذات العمق والأثر اللذين أحدثتهما علاقة سعاد حسنى الفنانة بجمهورها منذ اللحظة الأولى التى وضعت فيها قدميها على طريق الفن، تلك العلاقة التى ذاقت حلاوتها وهو يلتف حولها، ثم تجرعت مرارتها وهو ينفض عنها – أو يكاد – لأسباب لم يكن لها أى دخل فيها، فقد أحب الجمهور نجمته كما لم يحب نجمة من قبل أو من بعد، وأنزلها مبكراً المكانة التى تستحقها، فاعترفت له بالجميل، وقدرت له صنيعه، وباتت حريصة عليه أكثر من حرصها على أى شىء آخر بما فى ذلك رغباتها الفنية والشخصية .

حسن ونعيمة.. مولد نجمة

في عام 1959 حينما ظهرت سعاد حسني في فيلمها الأول “حسن ونعيمة ” للمخرج هنري بركات كانت أربع سنوات قد مضت علي توقف نجمة الشباك الأولي ليلي مراد عن التمثيل بعد فيلمها الأخير “الحبيب المجهول” من إخراج حسن الصيفي، ولم تكن ممثلة أخري قد نجحت طوال السنوات الأربع في الوصول إلي هذه المكانة الجماهيرية رغم النجاحات الفنية العالية التي كانت تحققها كثير من الراسخات مثل فاتن حمامة وشادية وصباح، أو اللائي غيرن جلدهن كحال هند رستم وهدي سلطان، وكذلك بالنسبة للصاعدات إلي برج النجومية العالي أمثال لبني عبد العزيز ونادية لطفي.

ومن هنا فإن الساحة الفنية عند إطلالة سعاد حسني الأولى كانت خالية تماماً من ذلك النوع الخاص جداً من النجاح، وبحاجة لمن تملأ هذاالفراغ الذي تركته ليلي مراد بتوقفها الإجبارى والمفاجئ سنة 1955 تماماً مثلماً فعل عبد الحليم حافظ بين الرجال حينما نجح سريعاً في ملء الفراغ الذي تركه نجم الشباك الأول أنور وجدي برحيله عام 1955 أيضاً، وهو العام ذاته الذي ظهر فيه عبدالحليم بأفلامه الأربعة: لحن الوفاء، أيامنا الحلوة، ليالي الحب، وأيام وليالي.. كانت الساحة إذن مهيأة لاستقبال صاحبة الحظوة الجماهيرية ونجمة الشباك الأولي.. وكان العرش بلا ملكة، والتاج بلا رأس، والعشاق بلا معشوق حقيقي يؤثرونه علي أي شئ آخر.. فهل كانت سعاد مؤهلة لتلك الحظوة.. مستحقة لذلك العرش والتاج.. قادرة علي أن تكون معشوقة لملايين العشاق؟

لقد كان المجتمع في حالة تغير، والفتاة المصرية تتوق للتعبير عن ذاتها وعن تطلعها إلي حياة اجتماعية كريمة، ومن هنا لم تكن لا نجمات الميلودراما كفاتن حمامة وماجدة ومريم فخر الدين قادرات علي التعبير عن تلك الفتاة، ولا ممثلات الإغراء كهند رستم وهدى سلطان وبرلنتى عبد الحميد مناسبات لذلك.. كانت السينما بحاجة إلي نموذج أقرب إلي الوسطية يثير التعاطف دون مبالغة.. نموذج طبيعي غير مصنوع يمكن أن تري شبيهاً له في حدود الأسرة والجيرة والعمل والجامعة.

في هذا المناخ كانت سعاد حسني هي الأنسب والأجدر، بل والأكثر قدرة علي تثبيت هذا التيار وتلوين أفلام تلك الفترة بلونها، كانت سعاد حقاً هي الأقرب إلي النموذج الوسطي الذي تحتاجه السينما في هذه المرحلة، فهي مراهقة طبيعية في “إشاعة حب”، وشقيقة مألوفة في “البنات والصيف” ومحبة وزوجة اعتيادية في “مال ونساء” ولكنها منحرفة في “القاهرة 30” وقاتلة في “شئ من العذا ” ومتقلبة دائماً في كثير من الأفلام، ثم هي – مثلا – ليست برىئة تماماً في “الأشقياء الثلاثة” ولا مذنبة كاملة في “بئر الحرمان” وسلوكها لا يحظي بالإجماع في “غصن الزيتون” أو “الثلاثة يحبونها” وغيرهما، إن شخصياتها ليست بنقاء شخصيات فاتن حمامة ومريم فخر الدين، ولا بتوحش شخصيات برلنتي عبدالحميد وهدي سلطان، ولا بتدلل وإغواء شخصيات هند رستم.. إنما أقرب إلي الشخصيات الرمادية الخيرة بطبيعتها لكن ضعفها الإنساني أو الظروف المحيطة قد يدفعانها إلي الحياد عن العرف أو المألوف.. وحتى بين قريناتها من بنات جيلها كانت سعاد شيئاً مختلفاً، لم تستسلم أو تستكن كحال شخصيات زيزى البدراوى وزبيدة ثروت، ولم تتمرد أو تتفلسف مثل شخصيات لبنى عبد العزيز، كانت متطلعة ومنطلقة ولكن ببساطة ودون تكلف، لم تكن تبحث عن الحرية بمعناها التجريدى.. كانت تبحث عن الحياة بمفهومها البسيط، لم تكن تفتش عن ذاتها بقدر ما كانت تريد أن تشعر بوجودها، وهذا كله فى توافق تام مع ملامح مصرية صميمة شكلاً وروحاً وقدرة عالية على التوظيف الدرامى لأدواتها كممثلة سواء بالتلوين الصوتى أو الأداء الحركى أو التعبير بالعين تماماً كتلك الشخصيات الحياتية الطبيعية التي يمكن أن نصادفها في كل لحظة وموقف.

وانطلاقاً من ذلك كله استطاعت سعاد حسني بأن تلغي تماماً المسافة بينها وبين الجمهور، وتزيل الحائط الوهمي بين شاشة السينما وصالة العرض في حالة ربما تكون فريدة في تاريخ السينما المصرية خاصة وأنها كانت أقرب ممثلات جيلها إلي ملامح الفتاة المصرية وأكثر الوجوه التي تريح ناظريها وتشعر حيالها بالألفة والدعة، فما بالنا وصاحبة كل هذه الخصال تجمع بإتقان كامل ودون غيرها من كل الممثلات اللائي جئن قبلها أو معها أو بعدها بين مواصفات الممثلة الشاملة من تمثيل وغناء واستعراض، وقبل ذلك كله كاريزما جبارة لا يزول أثرها حتي بعد أن

استطاعت سعاد حسنى سريعاً أن تكون محل إعجاب كل شاب والمثال الحي لفتاة أحلامه، وكذلك النموذج الأمثل لكل فتاة تبحث عن الجاذبية والأناقة، وعلي هذا الأساس، أو تلك الأرضية جاءت سعاد حسني لتحقق ومنذ اللحظة الأولي جماهيرية طاغية أخذت في طريقها كل ما كان قد بدا مستقراً في المشهد السينمائي نهاية الخمسينيات، وحسمت لصالح جيلها الجديد ما كان قد بدا يتشكل قبل ظهورها بقليل.. كانت نجومية سعاد من النوع المتفجر الخطر الذي يدعو صاحبه للحذر أكثر من أي فرد آخر، متفجر لأنها بعد أفلامها الثلاثة الأولي: “حسن ونعيمة” أمام محرم فؤاد وإخراج بركات، و”البنات والصيف” أمام عبدالحليم حافظ، و “إشاعة حب” أمام عمر الشريف والأخيران من إخراج فطين عبدالوهاب أدرك الجميع – جمهوراً ونقاداً وصناعاً للأفلام – أن عصراً سينمائياً جديداً قد أظلنا زمانه اسمه عصر سعاد حسني.

وكان طبيعياً أن تنعكس هذه النجومية المتفجرة علي عدد الأفلام التي شاركت فيها سعاد حسني في سنواتها الأولي، فقد انهالت عليها العروض ترفض معظمها وتقبل القليل منها حتي أنها قدمت في عام 1960 وحده – وهو العام التالي لظهورها – خمسة أفلام تعاونت خلالها مع كبار المخرجين: فطين عبدالوهاب في “البنات والصيف” و”إشاعة حب”، حسن الإمام في “مال ونساء”، حلمي حليم في “3 رجال وامرأة”، وطلبة رضوان في “غراميات امرأة”، واستمر عدد أفلامها في تزايد حتي أنها قدمت في سنواتها العشر الأولي (1959 – 1968) اثنين وخمسين فيلماً من أصل اثنين وثمانين قدمتها علي مدي اثنتين وثلاثين سنة حتي سنة 1991 علي وجه التحديد بمتوسط يزيد على الخمسة أفلام كل عام، ليس هذا فقط بل أنها شاركت في عام 1968 وحده عام نهاية مرحلتها السينمائية الأولى في ثمانية أفلام دفعة واحدة، وفي عامي 1964 و 1966 في سبعة أفلام كل عام، وكثيراً ما كانت دور العرض ترفع فيلماً لسعاد حسني لتضع بدلاً منه فيلماً آخر من بطولتها، أو تعرض اثنتان من دور العرض فيلمين لها فى وقت واحد في إشارة واضحة لاستقرار الطلب عليها.

ولا يمكن إغفال حقيقة مهمة وهي أن سعاد وقعت بلا شك في أخطاء مرحلة الانتشار حتي لو كنا اليوم ننظر إلي هذه الأخطاء أو الأفلام علي أنها خفيفة مسلية لا يجب إخضاعها للمعايير النقدية الصارمة، ومع ذلك لم يكن الجمهور وهو يشاهد أفلامها معنياً بالمفاضلة بينها أو المقارنة بين المستوي الفني لهذا الفيلم أو ذاك، فقط كان يكفيه أن يري نجمته علي الشاشة تلهو وتمرح وتلون حياته بأطياف المتعة والبهجة.. أما هي فكانت مفتونة بنجاحها الطاغي ومنبهرة بالتفاف الجمهور حولها، وتبذل كل ما في استطاعتها حتي تحافظ علي تلك المكانة الخاصة، ولكن هل هذا يعني أن سنواتها العشر الأولي كانت بلا علامات فنية تستحق التوقف؟، لا بكل تأكيد.. ويكفيها هنا “عزيزة ” في فيلم “السفيرة عزيزة”، “عطيات” في فيلم “غصن الزيتون”، “سناء” في فيلم “عائلة زيزي”، “سميحة” في فيلم “صغيرة ع الحب”، “هدي” في فيلم “الست الناظرة”، بالإضافة إلى “إحسان شحاتة” و “فاطمة” في رائعتي صلاح أبو سيف “القاهرة 30” و “الزوجة الثانية” فقد كانت هذه الأفلام كافية للتأكيد علي قوة موهبة سعاد حسني وصدق أدائها وقدرتها علي التلوين وهى تتنقل فى التعبير بين ابنة الطبقة الشعبية في “السفيرة عزيزة” والفتاة المتعلمة في “عائلة زيزي” أو “الست الناظرة ” وبين ابنة المدينة التي استسلمت للتنازلات في “القاهرة 30” وبين الريفية الصلبة التي رفضت بالحيلة الرضوخ للقهر والظلم في “الزوجة الثانية”.

سعاد حسنى وهزيمة 67

.. فجأة ومع نهاية 1968 وبداية 1969 أصبح كل شئ في سينما سعاد حسني مختلفا كماً وكيفاً، اختياراً وأداءً، فكراً ورسالة، وليس لدى أي سبب في هذا التحول المفاجئ نحو النضج سوي هزيمة 1967 بحيث يمكن الجزم بأن هذه الهزيمة لم تفعل بفنان ما فعلته بسعاد حسني خاصة في ظل التفاف مجموعة من المثقفين حولها وعلي رأسهم صلاح جاهين ثم خطيبها في ذلك الوقت وزوجها لاحقاً المخرج علي بدرخان، فإذا استثنينا أفلامها الثمانية التي قدمتها سنة 1968 باعتبارها من اتفاقات أو إنتاج 1967 فإننا يمكن أن نلحظ بوضوح الفارق بين ما قدمته سعاد قبل الهزيمة بين ما قدمته بعدها، فجأة وبعد حلوة وشقية وبابا عاوز كده وشباب مجنون جداً والزواج علي الطريقة الحديثة، أصبحت سعاد تقدم “نادية” ليوسف السباعي وأحمد بدرخان، “شئ من العذاب” لأحمد رجب وصلاح أبو سيف، “بئر الحرمان” لإحسان عبدالقدوس وكمال الشيخ، “الحب الضائع” لطه حسين وبركات، “غروب وشروق” لجمال حماد وكمال الشيخ، و”الاختيار” لنجيب محفوظ ويوسف شاهين، وكلها فى العامين التاليين لنهاية سنواتها العشر الأولى (1959 – 1968)، والأمر المدهش الذى يدعو إلى التأمل أنه فى الفترة التى تلت الهزيمة بين عامى 1968 و 1974 والتى شهدت فيها السينما المصرية أسوأ أفلامها حيث ركزت على تغييب العقل ودغدغة المشاعر الحسية، وأفرزت مجموعة من الممثلات اعتمدن على قدراتهن الجسدية، وخرجن نجمات من تلك الفترة أمثال ناهد شريف، مديحة كامل، نيللى، شمس البارودى، سهير رمزى، وغيرهن فإن سعاد حسنى التى كانت مؤهلة لركوب تلك الموجة بالنظر إلى نوعية أدوارها قبل ذلك التاريخ لم تفعل هذا، وهو دليل آخر على أن الهزة التى تلت الهزيمة فى 1967 قد عدلت مسار سعاد حسنى بالدرجة نفسها والحدة اللتين انحرفت بهما السينما المصرية عن مسارها الصحيح، وهذا هو الفارق بين وعى فنان وآخر، وتلخص سعاد نظرتها لنفسها فى تلك الفترة وتقديرها لمستقبلها الفنى بهذه الكلمات التى قالتها لمجلة الشبكة اللبنانية فى يناير 1969 والتى تعكس أيضاً حرصها على جمهورها الذى صنع نجاحها حيث تقول: (… إننى أحاول الآن أن أثبت أقدامى فى المرحلة الجديدة من عمرى، المرحلة التى بدأت فى شتاء 1968، مرحلة التركيز وقبول الأدوار المدروسة ذات المعانى، إننى أعمل فى السينما منذ عشرة أعوام مثلت فيها خمسين فيلماً ولكننى أود لو نسى الناس نصفها، أنا أعترف بأننى قبلت أدواراً ما كان ينبغى أن أقبل بها… لكننى قرأت خطابات المعجبين ذات يوم عطلة، ووجدت انتقادات شديدة لهذه الأدوار، وقلت لنفسى أن هؤلاء المعجبين هم رأسمالى ومن حقهم على أن ألبى ما يطلبون).

غير أنه حتي وهي تنفض عن نفسها غبار الأفلام الخفيفة بعد هزيمة 1967 لم تنس سعاد لحظة جمهورها الذي التف حولها طوال سنواتها السابقة وكان – كما ترون – سبباً فى انتباهها لما تقدمه، وكذلك لم يخذلها هذا الجمهور وهو يراها تبدل ثوبها الفني، فراح يقبل علي أفلامها الجديدة – حتي وإن كانت بدرجات متفاوتة – ليس فقط لأن لديها رصيداً من النجاحات السابقة، وإنما أيضا لأن العاشق يحب أن يري المعشوق في أي صورة، وهذا هو جوهر فكرة “نجمة الشباك” فضلاً عن أن سعاد بهذه النقلة النوعية استطاعت أن تجذب شريحة لا يستهان بها من جمهور المثقفين رأوا في الشخصيات التي قدمتها في تلك الفترة انعكاساً لحالة الإحباط والقهر والحيرة التي عاشتها مصر بين عامي 1967 و1973 تماما مثل “مني” في بئر الحرمان، و”نادية” في الفيلم الذي حمل الاسم نفسه، و”سلوي” في شئ من العذاب، و”ليلي” في الحب الضائع، و “سعاد” في زوجتي والكلب، و”نادية” في غرباء، و “سعاد” مرة ثانية في الخوف، و “شريفة” في الاختيار، و”عايدة” فى أين عقلى.

خللى بالك من زوزو.. النجاح المبهر

وجاءت رائعة صلاح جاهين وحسن الإمام “خللي بالك من زوزو” سنة 1972 لتصفع بقوة أي هاجس تسرب إلي نفس سعاد باأن الجمهور قد انفض من حولها، ويترجم لأول مرة في مشوارها هذا العشق الجماهيري الخاص إلي أرقام محددة لا تقبل الشك أو المزايدة.. خمسة وخمسون أسبوعاً سكن فيها هذا الفيلم دار سينما أوبرا بالقاهرة، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فيلم مصري من قبل أو من بعد فى وقت كان الرقم القياسى مسجلاً باسم فيلم “أبى فوق الشجرة” الذى استمر سنة 1969 ثلاثة وثلاثين أسبوعاً فى دار عرض الدرجة الأولى، بخلاف مئات الآلاف من الأسطوانات الخاصة بأغنيات الفيلم التى أصبحت تغنى على كل لسان وعشرات الموديلات التى استلهمها صانعوها من فساتين السندريللا في هذا الفيلم.. كانت سعاد مختلفة تماماً فى “خللى بالك من زوزو”، مثلت ورقصت وغنت بالإتقان ذاته وهي تقدم تنويعة مصرية حقيقية علي حكاية السندريللا التي أحبها الأمير دون كل بنات الأمراء المحيطات به، أو ابن الطبقة الأرستقراطية الذي فضل “زوزو المظية” ابنة شارع محمد علي علي كل بنات الطبقة الراقية، ورغم أن الخطوط العامة لقصة الفيلم التي كتبها حسن الإمام وعالجها سينمائياً معه محمد عثمان وصلاح جاهين لم تختلف كثيراً عن معظم أفلامه من حيث التفاوت الطبقي والثقافي، والصراع الأبدي بين طبقتي الحبيب والحبيبة، ثم – وهو الأهم – الصراع الداخلي لدي الحبيب كل علي حدة بين صوت قلب يدق وأصوات مجتمع يرفض هذا التلاقي الطبقي، إلا أن سعاد قدمت في الفيلم النموذج المغاير تماماً لبطلات حسن الإمام في أفلامه الأخري.. صحيح أنها – كغيرها من شخصيات حسن الإمام – لم تستطع لا مقاومة مشاعرها ولامواجهة مجتمع كهذا على الأقل فى بداية الأمر، إلا أن إحساسها بالرفض لواقعها لم يصل إلي حد التمرد والسخط، ومن ثم الانحراف مثل “نعمت” أو شادية بطلة فيلم “التلميذة” وكذلك لم تدفعها ظروفها الاجتماعية إلي سيل التنازلات الذي قاد “دلال” أو ماجدة الخطيب إلي عالم الليل فى فيلم “دلال المصرية”، لقد فعلت زوزو العكس تماماً، فهي وإن لم تختر أن تكون ابنة “نعيمة المظية” فإنها اختارت وامتلكت الإرادة أن تكون طالبة جامعية بل والفتاة المثالية أيضاً.

كل شئ إذن في “خللي بالك من زوزو” كان يؤهله للنجاح: القصة وجاذبيتها، قوة البناء وحبكته، براعة الحوار ورشاقته، جمال أداء السندريللا وسحره، أقكار الأغنيات ومهارة صانعيها، غير أن ما حدث لهذا الفيلم لم يكن نجاحاً عادياً، كان نجاحاً مدوياً لا يدانيه نجاح أي فيلم آخر سواء لسعاد حسني أو لغيرها، نجاحاً يقلب الموازين ويدير الرؤوس.. نجاحاً أكد للسندريللا ثقتها في جمهورها الذي ربما ابتعد عنها قليلا وهي تقدم تجاربها ذات المستوي الفني المتميز من قبيل: الاختيار، الناس النيل ليوسف شاهين، زوجتي والكلب، الخوف لسعيد مرزوق، والحب الذي كان لعلى بدرخان.. لقد أدركت سعاد بعد “زوزو” أنها مازالت نجمة الشباك الأولي بلا منازع، وأن جمهورها الذى رفعها إلى القمة فى سنوات الستينيات ما زال معها وحولها، وهو ما كانت بحاجة إليه كقوة دفع تزيد من حرارة تواصلها مع الناس، وتدعم خطواتها التالية في مشوارها الفني، لكن النجاح كان له وجه آخر، فلأنه كان غير متوقع وغير تقليدي أيضاً خلق ما يمكن اعتباره عقدة نفسية وفنية داخل سعاد حسني، وهذه هي الخطورة التي تحدثت عنها سابقاً حينما وصفت نجومية سعاد بأنها من النوع المتفجر الخطر الذي يدعو صاحبه للحذر.

الصعود إلى الهاوية من سعاد إلى مديحة كامل

علي أن الشئ الأهم هنا هو أن ذلك النجاح المتفجر الخطر دفع صاحبته إلي الحذر في اختياراتها اللاحقة والتدقيق فيها قبل اتخاذ أي قرار، وهذا يفسر لماذا رفضت ترشيح المخرج كمال الشيخ لها كي تكون بطلة فيلمه الشهير “الصعود إلي الهاوية” سنة 1978 لأنها كانت سوف تلعب دور الجاسوسة “عبلة كامل” كما جاء فى الفيلم أو “هبة سليم” وهو الاسم الحقيقى للجاسوسة المعروفة، مما قد يعرضها لكراهية جمهورها لها رغم أنه مجرد تمثيل، فذهب الدور إلي الممثلة مديحة كامل وأعادت به طرح اسمها علي خريطة نجمات السينما في ذلك الوقت، أيضاً وبعد اعتراض الجماهير علي نهاية فيلمى “شفيقة متولى” لعلى بدرخان و”المتوحشة” لسمير سيف بمقتل البطلتين قررت سعاد الحفاظ علي مشاعر جمهورها المعترض، وعدم الموافقة بعد ذلك علي إراقة دمها في أي فيلم أخر.

فشل الدرجة الثالثة

وجاء عقد الثمانينيات.. وشهدت علاقة سعاد بجمهورها قدراً لا يستهان به من التذبذب، فبعد تراجع نسبي عام 1981 بسبب أفلام “أهل القمة” لعلي بدرخان، و”موعد علي العشاء” لمحمد خان و”القادسية” لصلاح أبو سيف سعت إلي استعادة ما فقدته، فقدمت مع نجم الثمانينيات عادل إمام فيلمين متتاليين هما “المشبوه” إخراج سمير سيف و”حب في الزنزانة” إخراج محمد فاضل، وقدمت مع نور الشريف فيلما هو “غريب في بيتي” من إخراج سمير سيف عن عالم كرة القدم، كذلك يمكن فهم زيارتها الوحيدة للدراما التليفزيونية في حلقات “هو وهي” سنة 1985 بعد أن أصبح التليفزيون صاحب الانتشار الأوسع والجماهيرية الأكبر، ونجحت سعاد بالفعل في الحفاظ علي جماهيريتها، ولهذا كانت صدمتها في فشل فيلم “الدرجة الثالثة” للمخرج شريف عرفة سنة 1988 أكبر من أن تتحملها من اعتادت علي التحليق عالياً، فبقدر ما كان النجاح أسطورياً في “خللي بالك من زوزو” بقدر ما كان إحساس سعاد بفشل “الدرجة الثالثة” مهيناً وقاسياً، لدرجة أنها وصفت مخرجه بأنه وضع تاريخها في الزبالة علي الرغم من أنه أصبح لاحقاً أنبه مخرجي جيله، بل ومن أهم مخرجى السينما المصرية علي الإطلاق، المهم أن الفارق كان كبيراً ومؤلماً بين أن يتراجع نجاح فيلم عن آخر، وبين أن يصل إلي هذا الحد من الفشل الذي يعني عند سعاد أن جمهورها غير راض عنها مهما قيل لها من تبريرات، ليس هذا فقط بل أن الأرقام المتوفرة تقول أن فيلم “الدرجة الثالثة” استمر عرضه الأول بسينما ديانا سبعة أسابيع كاملة في الفترة من الرابع والعشرين من يوليو 1988 وحتي الثامن عشر من سبتمبر من العام نفسه في وقت كان أكثر الأفلام نجاحاً لا يزيد عدد أسابيع عرضه الأول عن عشرة أسابيع، فهل الاسابيع السبعة هذه تعد فشلاً؟ وهل نسبة نجاح 70% يكفي أن ترضي نجمة اعتادت الحصول علي الدرجة الجماهيرية الكاملة؟ المشكلة – فيما يبدو- أنه حتي خلال الأسابيع السبعة التى أمضاها الفيلم كان الاقبال الجماهيري فيها محدوداً وغير لائق بأفلام السندريللا، وهو ما أكده بنفسه مخرج الفيلم شريف عرفة الذي قال لمجلة الكواكب في 8/9/1998: “عدم نجاح الفيلم كان من أول حفلة، يعني كان فيه شىء غلط لا ذنب لنا فيه..عموماً إحنا اتعلمنا منه حاجات كتيرة جداً”.

وبصرف النظر عن كلام شريف عرفة فإن كل الملابسات التي احاطت بالفيلم وفرت له أسباب الفشل، فقد استمر تصويره سبعة أشهر كاملة بينما أيام التصوير الفعلي لا تزيد عن ستة أسابيع، وكانت سعاد تعاني خلالها في صمت آلام المرض دون أن يشعر بها أحد، فضلاً عن قرار المنتج واصف فايز إلغاء كل الأغنيات والاستعراضات، وقرار شريف عرفة عدم تصوير العديد من مشاهد سعاد بالفيلم، فإذا ما أضفنا إلي ذلك كله الطبيعة الرمزية أو الفلسفية للفيلم والتمسح في عالم كرة القدم دون أن يكون في الفيلم أي شئ مباشر له علاقة بالكرة أدركنا صدمة جمهور سعاد الذي كان يمني نفسه بفيلم فيه من المشهيات ما يدفعه للتزاحم علي شباك التذاكر، ورغم أن سعاد قدمت في حدود دورها المحدود أقصي ما تستطيع من قدرات فنية، ورغم أنها بذلت أيضاً جهداً خارقاً كي تخفي احساسها بآلام المرض عن صناع الفيلم نفسه وعن جمهورها علي حد سواء، فإن ما بدا لنا كمشاهدين أنها كانت بعيدة عن توهجها المعتاد، وأن بريق عينيها الأخاذ كان خافتاً، والأهم من ذلك كله فإن استمتاعها الشخصي بالأداء الدي لمسناه في “خللى بالك من زوزو” لم يكن موجوداً علي الإطلاق في “الدرجة الثالثة” وكيف تأتي متعة الممثل في فيلم يشعر فيه بأن صانعيه يمسكون له كرباجاً كي ينتهي من دوره بأسرع وقت، بينما هو يقاوم في صمت إحساسه بالآلم دون أن يخبر أحدا بذلك؟، باختصار.. لقد دخل الجمهور صالة العرض وخرج منها دون أن يري سعاد حسني التي اعتاد عليها، لم يترك لها هذا الفيلم أيا مما عرفت به في أفلامها السابقة، لا شخصيتها المؤثرة ولا حيويتها ولا أداءها المبهج ولا بريقها، ولا أناقتها وجاذبيتها ولا صوتها العذب ولا أي شىء من سحر السندريللا المعهود، إذ كيف يأتي ذلك كله من بائعة لحمة راس واسمها “مناعة”؟، تنازلت سعاد إذنً عن كل أسلحتها طوعاً أو كراهية فشعر جمهورها بصدمة قوية في نجمته المحبوبة، فرد لها هذه الصدمة بحالة من العزوف عن مشاهدة الفيلم ليعطي لها ظهره لأول وآخر مرة فى مشوارها الفنى.

وخرجت سعاد حسني من تجربة “الدرجة الثالثة” فاقدة أي حماس لعمل جديد خاصة مع إزدياد وطأة المرض وإحساسها بأن كل شىء حولها في حالة تغير، فظلت في بيتها ثلاث سنوات كاملة تحاول الإجابة علي الأسئلة المهمة : ماذا تفعل؟، وكيف تعود؟، وكيف تستعيد جمهورها الحقيقي؟.

الراعى والنساء .. المحطة الأخيرة

كانت سنوات نهاية الثمانينيات هي ذروة موجة أفلام المقاولات التي عرفتها السينما المصرية في تلك الحقبة، ولم توقفها سوي حرب الخليج الأولي، أو حرب تحرير الكويت 1990/1991، غير أن حنين سعاد حسنى الجارف لجمهورها جعلها توافق علي عرض صديقها وزوجها السابق علي بدرخان بالمشاركة في فيلم “الراعي والنساء” مع أحمد زكي ويسرا بعد ثلاث سنوات من فيلمها اللعنة “الدرجة الثالثة” ونجح الفيلم علي المستوي النقدي، ونالت سعاد عنه أكثر من جائزة، وحتى علي المستوي الجماهيري حقق الفيلم نجاحاً طيباً في ذروة الحديث عن حالة احتقان سينمائي سببته أحداث الخليج وتداعياتها علي السوق السينمائية في مصر، لكن أجواء الترحيب التي أحاطت بالسندريللا وبفيلمها الأخير “الراعي والنساء” لم تشبع وله المعشوق بالعاشق، لم تكن كافية للحفاظ علي حماس سعاد ودفعها للاستمرار علي الساحة، ولم تمنحها إكسير البقاء الذي يعينها علي تحدي ظروف المرض وتجاوز العمر، وكذلك متغيرات السوق كي يراها جمهورها كما عودته في أبهي صورة لها، ومن هنا استسلمت لرحلات علاجها داخل مصر وخارجها، وطال غيابها، وطال أيضاً الحديث عن عودتها الوشيكة، أو قل الحديث عن محاولات عودتها، فلا أبالغ إذا قلت إنه حتي في محنة مرضها كان الجمهور أيضاً هو عقدة سعاد حسني، والمسئول عن قراراتها المتضاربة أحياناً، فقد تنازعتها خلال السنوات العشر الأخيرة من عمرها رغبتان متناقضتان، الأولي تخص العودة السريعة إلي جمهورها وفنها بدليل كثرة الحديث عن رجوعها الوشيك لمصر وعن مشاريعها الفنية المحتملة، فيما تمثلت رغبتها الأخري في البقاء بعيداً خارج مصر وعدم استكمال علاجها بالقاهرة حتي لا يراها جمهورها علي هذا النحو الذي لا تريده، وكي تبقي صورتها في أذهان عشاقها كما هي السندريللا الجميلة التي تجذب حولها كل المحبين، حتى أن صحافة تلك الفترة أخذت تتحدث عن تنكرها خلف نظارة كبيرة وغطاء رأس أسود فى تنقلها بين عيادات أطباء القاهرة، أو عن إنكارها لشخصيتها حينما رآها بعض عشاقها فى أحد شوارع المعادى بعد أن كان عقار “الكورتيزون” قد تسبب فى زيادة وزنها وتغيير ملامح وجهها، وبين التنكر والإنكار وربما العزلة أيضاً عاشت سعاد فترات إقامتها القصيرة بالقاهرة التى كانت تقطع رحلات علاجها المتكررة خارج مصر.

باختصار .. لقد كان جمهور سعاد حسني عامل ضغط عليها في كل قراراتها الفنية والشخصية لأنها وهي التي عشقته وحفظت له الجميل كانت تعمل له ألف حساب، ولا تطيق أن تهتز صورتها عنده، وتضعه أمامها عند أي منحني مهم في حياتها، ولأننا هذا الجمهور الذي لم يبرح خيال سعاد وتفكيرها، فإننا يجب أن تكرر دوماً لأنفسنا أننا نحن المدينون لها بكل لحظة امتعتنا فيها، ولكننا أيضاً مدانون أمامها بكل لحظة شعرت فيها بالألم والوحدة والغربة.

وإذا كانت سنوات الرحيل قد مرت عاماً بعد آخر منذ سقوطها من إحدى شرفات العاصمة البريطانية لندن بعد أن ودعنا الربيع قبل خمسة عشر عاماً في الحادي والعشرين من يونيو عام 2001، وإذا كانت حقيقة هذا السقوط لا تزال خفية غامضة فإن الحقيقة التي لا تحتمل اللبس هي أن واحدة من كل اللائي ظهرن معها أو بعدها لم يكن بوسعها أن تملأ الفراغ الجماهيري الذي تركته سعاد، فما بالنا أيضاً بالفراغ الفني؟ فلم تستطع واحدة ان تكون نجمة الشباك الثالثة في تاريخ السينما المصرية بعد السندريلتين ليلي مراد وسعاد حسني، وتكسر احتكار الرجل لهذه المكانة الجماهيرية الخاصة في مرحلة باتت فيها بطلات الأفلام مجرد تابعات للبطل الفرد، وعليه ستبقى سعاد حسنى حالة خاصة جداً فى وجدان عشاق السينما حتى عند أولئك الذين لم يعرفوا زمانها أو يعيشوا فيه.

زواج على ورقة طلاق

فى الفصول الأربعة الأخرى يتناول المؤلف قصة اللقاء الفنى الوحيد بين سعاد حسنى والعندليب فى فيلم “البنات والصيف” والذى أدت فيه دور شقيقته وكيف خرج العندليب عقب العرض الخاص للفيلم يتأبط ذراع السندريللا لتبدأ قصة حبهما التى لاحظها كل من اقتربوا منهما من صحفيين ونقاد وموسيقيين، والتى تحولت إلى زواج سرى استمر على مدى ست سنوات.

وظل أمر هذا الزواج سرياً إلى أن فجرت سعاد حسنى المفاجأة بعد سنوات من رحيل العندليب حينما أدلت بحوار للكاتب الصحفى مفيد فوزى عام 1992 خلال رئاسته لتحرير مجلة صباح الخير كان قد أجراه معها فى لندن مؤكدة زواجها والعندليب الذى تحطم على صخرة الجمهور الذى أحاطهما بحبه وكان سبب نجاح كل منهما ودانا له بالولاء التام، قالت سعاد حسنى أن عبد الحليم تزوجها عرفياً مؤكدة لمفيد فوزى أن عبدالحليم مثل فريد يعتبران أن الفنان ملك للجمهور وأن إعلان الزواج سيؤثر على الفنان، كما روت سعاد للناقد أشرف غريب أسباب بوحها بهذا الزواج بعد سنوات من رحيل العندليب قائلة: “كنت ساعتها فى حالة نفسية سيئة، ولدى إحساس بقرب الأجل، فأردت قبل أن أموت إبراء سمعتى وساحتى من أى شىء خاطئ فى علاقتى مع عبد الحليم حفاظاً على صورتى لدى جمهورى وصورة أسرتى بين الناس، وقلت لنفسى أننى سوف أتحدث فى هذا الموضوع مرة واحدة فقط ولن أكررها رغم أننى كنت أعلم أنى أفتح على روحى نار جهنم، وهو ما حدث بالفعل، لكن مش مهم، أنا كده ارتحت خصوصا أنى لا أطمع فى ميراث من عبد الحليم ولا أطالب أحدا بشىء”.

ويستعين المؤلف بشهادات لكثير من شهود عصر العندليب والسندريلا الذين أكدا زواجهما فى تفاصيل مهمة لأحداث جمعتهما فى مصر والمغرب التى ذهبا اليها ضمن وفد فنى فى 28 مارس 1960 لجمع تبرعات لضحايا زلزال أغادير، وكانا ينويان خلالها إعلان زواجهما، لكن أحداثاً عديدة وقعت يكشف عنها هذا الكتاب الذى يعد وثيقة مهمة لنجمين من أكبر نجوم الفن فى الوطن العربى.