«حيران» .. صرخة إيرانية تنتصر للمشاعر الإنسانية

ـ حميد عقبي

ـ حميد عقبي

فيلم «حيران ـ Heyran» للمخرجة الإيرانية شاليزة عارف بور، يتناول قصة فتاة إيرانية تُدعى «ماهي» تقع في حب فتى أفغاني يُدعى «حيران». تترك أسرتها وتسافر إلى طهران لتتزوج حبيبها والذي رفضه أبوها كونه لاجئ، وبدعم من جدها يتم الزواج، إلا أنه في أثناء انتظار قدوم مولودهما، يختفي «حيران» فجأة لتكتشف «ماهي» لاحقًا أنه رُحِّل إلى أفغانستان لكونه مهاجرًا غير شرعي، وهنا يظهر جانب آخر في الروابط التي يتعلق بها اللاجئ وهي أكثر أهمية من المال وفرصة العمل.

ومع أن الكثير من الإيرانيات تزوجن من أفغان، إلا أن هذه الحقيقة لم تلقِ السينما الإيرانية الضوء عليها، أو على الأقل لم يجر تناول هذه القضية بالقدر اللازم مع أهميتها، ويبدو أن الاتجاه العام هو محو أي أثر لهذه القصص وحجبها عن الشاشات الإيرانية، بالإضافة إلى أن أبناء هؤلاء الإيرانيات محرومون من حقوقهم الأساسية بسبب انتماء آبائهم إلى الجنسية الأفغانية.

وهذا الفيلم يضرب عصفورين بحجرٍ واحد، حيث يكشفُ جانب آخر في الفجائع التي يتعرض لها اللاجئ، كما يناقش بصوت مسموع قضية المتزوجات وأبناء المهاجرين الأفغان وهي من القضايا المحُرم تناولها سينمائياً في إيران.

مثل روميو وجولييت يجمع العشق ماهي (باران كوساري أو باران کوثری)، والشاب العامل الأفغاني حيران (مهرداد سيديجيان)، لكن الأب يرفض هذه العلاقة ويطرد حيران فهو لا شيء مجرد لاجئ أفغاني، وبدعم من جد حنون (الفنان المخضرم خسرو شكيبائي)، الذي كان عاشقاً لزوجته، يعرف أن العشقَ هو الجنون الذي لا دواء له ويقولها لحفيدته الصغيرة بنت السبعة عشر ربيعاً، فعندما يصيب القلب لا تنفع معه الأعشاب ولا أي علاج، وتندفع «ماهي» بكل قوة متحدية الأعراف وتضحي بمدرستها وعائلتها وترفض أن تستسلم إلى أخر لقطة في الفيلم، مؤمنة بالحب الذي قلب حياتها وكيانها إلى أبعد الحدود.

الحب وحده لا يصمد

يكافح العاشق من أجل تغطية نفقاته، يتخلى «حيران» عن أحلامه في الجامعة ويطلب استرداد الرسوم الجامعية لتوفير دفعة أولى من أجل غرفتهم البسيطة والمتهالكة. وسرعان ما تحمل «ماهي» وكأن القدر يقرر خططاً أخرى لم تكن في الحسبان، ربما كانت النظرة الأولى سهم عشق لم تحسب عواقبه هذه الفتاة الريفية المراهقة، يحاول الشاب أن يكون عاقلاً ولا ينجرف لجنونٍ قد يؤدي للكارثة، يقولها الجد لفتاته، أنه أعقل منكِ. تدس رأسها في ثيابها كلما واجهت نصيحةً أو تعنيفاً، تبعث المخرجة بمجموعة من الإشارات فالزهرة المتبادلة هي عملياً نذر زواج وعلاقة دائمة، في الريف الإيراني حيث يقوم الآباء بتربية الأبناء والأمهات ترعى البنات ويمكن أن تضرب الأم بنتها على أبسط التلميحات الرومانسية فهي محرمة وإذا لم تذعن الفتاة سيتدخل الأب بسياطه. في هذا المكان الريفي تنطلق الأحداث في عالمٍ من الحقول الخريفية والمياه الراكدة والمطر، نتوقع أن يكون الحب بوابة الجنة، لكنه يقود إلى الجحيم المدمر.

في النهاية، نيقنُ على حقيقة قاسية تفيد أن الحب وحده لا ينتصر على الجميع، ولن يصمد على مواجهة قسوة ومرارة الواقع والخيارات قليلة وضعيفة، تخوض «ماهي» بشجاعة معركتها بجدارة وقوة، يقتنع الأب بعد فوات الآوان ويأتي ليأخذها ويعدها أن يشتري للطفل شهادة ميلاد، وألا يكون اسمه «حيران» حتى لا يكون نذير شؤم عليه، ترفض ماهي الحلول من خارج قلبها، تهرب إلى الحدود لتلحق بزوجها إلى بلده المنكوب بالحروب والصراعات، لا تملك جواز سفر لها ولا لطفلها وتُمنع من العبور، تقدمُ حافلات متجهة إلى أفغانستان، تضرب «ماهي» أبواب ونوافذ الحافلات وتستحلف المسافرين أن يخبروا زوجها أنها تنتظره، تكون المفاجأة أن «حيران» بداخل أحدى الحافلات، والتي هي سجن بلا قضبان فلا يستطيع حتى تقبيل طفله، لا نسمع صوته المكتوم، هنا تتفنن المخرجة بجعل كل شيء يتفجر بالدلالات القوية، وتكون ماهي في فضاء حيث الغبار ودخان تلك الحافلات المنهكة، تعود إلى ذكريات الماضي، حيث كانت الأزهار والورود والربيع وركوب دراجة حيران، الربيع يعود ببهجته اللونية ونسيمه العليل فتزهر الأرض ويعود شبابها، فهل سيعود الحبيب لتُزهر الحبيبة وتعود لها ضحكتها وجمالها الأنيق.

أسئلة تبدو محرجة

هذا الفيلم أنتج وعُرض عام 2009 وفاز بعدة جوائز عالمية، لكن الأسئلة التى طرحها منذ ذلك الزمن إلى الآن لاتزال تبحث عن إجابات، كانت المخرجة ذكية في تقديم تلك الأسئلة على لسان الجد المرهق في لحظة عودة «ماهي» من رحلة البحث المتعبة، كانت هي أيضاً مرهقةً، لندقق ونتمعن في أسئلته وهي ليست إليها فقط.

يسألها : هل تريدين هذا؟

لقد تركك والطفل في أحشائك

ترد : لم يتركني

يسألها : إذا لم يتركك فلماذا أنتِ بائسة؟

تجيب : ربما تم القبض عليه

الجد :ـ جيد جداً، جيد جداً

غداً ستمسكين بالطفل اليتيم وتتجولين في المدينة

لقد فعلتِ كل ما تريدين.. كنتِ تعتقدين كل شيء سينتهي مع الزفاف

في هذه اللحظة تدير ماهي بظهرها للكاميرا والجد كأنها تتشبث بالجدار وهي تتوجع

يوصل الجد قصفنا بأسئلة كبيرة : عندما يكبر هذا الطفل غداً ويسأل من هو والده؟

ويسأل من أنا؟ هل أنا إيراني أم أفغاني؟

هل تجيبيه؟، مع هذا الأب البائس لن يعطوه شهادة ميلاد ولن يدخل المدرسة ولا مستقبل.

هل تعلمين هذا؟

وكأن المخرجة توجه السؤال لنا جميعاً هل تعلمون هذا؟

هنا يكون الرد من المخرجة بديعاً حيث يتدفق ماء الولادة، وكأنه رد على الجد وعلى السلطات وعلينا بتدفق الماء، وكأن الجنين وفي هذه اللحظة يرد ويتحرر ويدفع بالماء، وهي من اللقطات النادرة جداً بالسينما الإيرانية، شجاعة ورد ذكي وكأن الرد يقول : لن تكون هذه الحالة الأخيرة، سيكون هناك قصص حب بين إيرانيات ومهاجرين أفغانوسيولد المزيد من الأطفال، ومن الأفضل تعديل القوانين لتنتصر للإنسان والحب والكرامة، رد على كل الأنظمة في العالم والتي تضع فروقات وتكرس قوانين مهينة للإنسان.

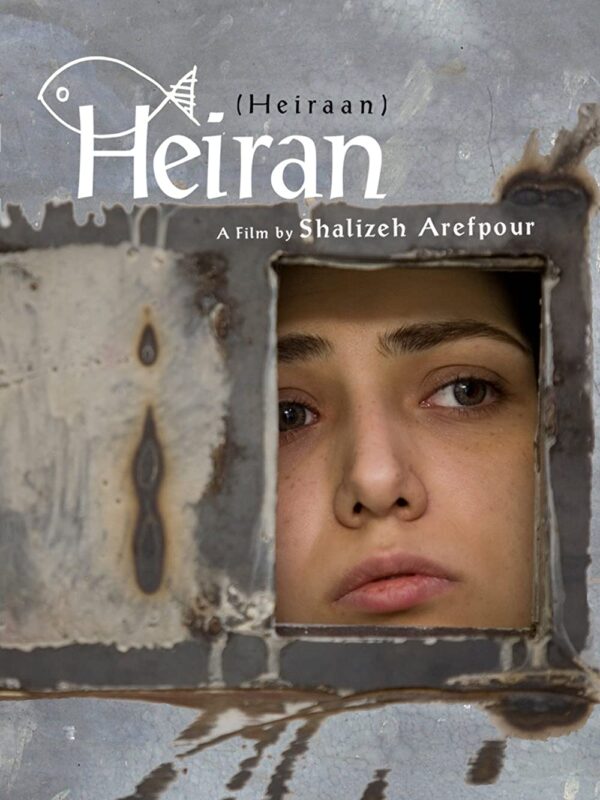

لم أجد معلومات كافية عن المخرجة، وإن كان لها فيلماً ثانياً بعد هذا الفيلم، وربما يكون هذا فيلمها الطويل الأول والأخير والذي وصل إلى مهرجان كان السينمائي وعدة مهرجانات دولية، وأعتقد أن سبب وصوله ليس فقط لأنه يتناول إشكاليات إيرانية باللغة التعقيد، ولكن لكونه يمتلك الكثير من المقومات الجمالية البديعة، فقد نسجت المخرجة الإيرانية شاليزة عارف بور، الكثير من الخيوط والحبال بحيث حاصرت شخصياتها، واستخدمت الجدران والنوافذ النصف مفتوحة برمزية عالية ترتقي ببعض اللقطات إلى الشعرية المدهشة.

إتكأت المخرجة على الأداء النقي للبطلة باران كوساري، تعابير وجهها الجميل والذي يضج بالأنوثة والتحرر والرفض والمقاومة، وكذلك كان حضور الممثل والكاتب والفنان القدير خسرو شكيبائي في دور الجد فارقاً، وكأنه يعزف وهو يتحدث، ومع كل مشهد تقريباً يدخن سيجارة صغيرة رغم كبر سنه وحالته المرهقة، ونسمع أنفاسه المتقطعة أحياناً كأنه يمثل الفارس القديم قبل هذا النظام والحضارة التي كانت منتجة ومتعانقة لكل الفنون والإبداعات، وهو ليس حبيساً لماضيه بل يدعم حفيدته ويقلقه مستقبل طفلها، وهو الذي رأى في منامه سمكة ذهبية صغيرة كاد أن يمسكها لكنه أستيقظ ربما بسبب ضجيجٍ، لكنه رغم رحيل زوجته لا يزال يغازها في قبرها، يبثها حبه وأشواقه أمام حفيدته التي تسمعه وتبتسم، وكأن المخرجة تقول للمتشددين لم يكن الحب إثماً ولن يكون.

رغم جودة الفيلم لم أجد أي مقال ولا دراسة عن هذا العمل باللغة العربية ولا الفرنسية، هناك بعض الأخبار المختصرة ووجدت أنه مرفوع على عدة قنوات يوتيوب ويبدو من مدة بسيطة، وبالتأكيد فإن المشاهدة اليوتيوبية لا تعطيك نفسّ مذاق المشاهدة السينمائية حتى وإن كانت في قاعة بسيطة وصغيرة.

لغة سينمائية ودلالات

في اللقطات والمشاهد الأولى نلمس ونشعر بسيطرة الفراغ وتكون قصيرة زمنياً ودون مقدمات سردية مطولة، في الحافلة نرى للوهلة الأولى «ماهي» كأنها طفلة تمازح طفلاً أخر وبمحض الصدفة تلتقي العين بالعين، مجرد نظرة واحدة يولد الحب وتتغير الملامح لنرى فتاة مراهقة وجسورة، تضج بالأنوثة والرغبة، ثم يلتقيان مَرَّة أخرى في الحافلة نفسها، يقدم لها الخبزَ فتأخذ منه قطعة صغيرة.. هنا تتقدم اللغة السينمائية وتتجاوز الحكاية، الخبزُ هنا له دلالته الجمالية والميتافيزيقية فهو له قداسته في ثقافات وأديان كثيرة، لا حوارات ولا ثررة كلامية وهما يجلسان ويهتزان في هذه الحافلة المتهالكة والطريق الملتوي، وكأن المخرجة أعطتنا خلاصة توقعاتها للنهاية والمصير، كل مفردة تتجاوز كينونتها المادية أي الخبز، الحافلة، الطريق، الاهتزاز، المسافة البسيطة بين كرسيهما، لنقرأ كل شيء بعمقه ودلالاته وكأنه قصيدة باذخة في شعريتها.

لو انطلقنا من قراءة فلسفية جمالية متعمقة سنحتاج للكثير من الوقت والمساحة ويمكننا أن نذكر بعض الأشياء المهمة، مثلاً نجد أن الشخصيات تلجأ في مواقف كثيرة إلى الإتكاء على الجدار وخاصة البطلة، وفي لحظات الخوف والحزن ومشهد نزول ماء الولادة لم يكن لها إلا الجدار ثم الأرض، وكأنها تريد أن تهزه لتُسقط عليها رطباً جنياً، ذلك اللاجئ الأفغاني الجريح والذي يعمل في مزرعة الدجاج يستند أيضاً للجدار، وكل الشخصيات بحاجة لسند ودعم ولا تجد إلا الجدران، وهكذا تمرر المخرجة الواقع البائس للجميع دون ثرثرة ولا بكائيات متكلفة.

البديع في نهاية الفيلم، الدخان والضباب وبخار الأنفاس الذي يخرج من الأفواه في الطقس البارد كأنها زفرات تبعث القشعريرة فينا، الطبيعة لا تختلف عن الشخصيات في إطلاق الزفرات كأنها ترثيهم، صوت القطار عندما صرخت ماهي بعد مغادرة القطار حاملاً حبيبها، عجزت أن تلحق به فصرخت غاضبة، سرعان ما رد عليها القطار بصوت يشبه الصرخة أيضاً، أثثت المخرجة فيلمها بجماليات مررتها بشكل أقرب للعفوية، وقد تكون بعضها وليدة العفوية لكن المخرجة من المؤكد انتبهت لها في المونتاج، ولا يمكن أن تكون كل هذه الدلالات محض صدفة أو حظ ونصيب.

وفي هذا الفيلم أيضاً، لم تكن الحوارات مطولة، وفي الكثير من المواقف تتحدث العيون، ويتحدث الوجه بتعابير مختلفة تُغني عن الحوار، وبعض الجمل تأتي بمذاق شعري دلالي، مثل (اللاجئ لا يمتلك أقداماً)، الأم تقول لفتاتها، قولي أنك مخطئة، ثم تصرخ تنادي طفلها الصغير (مهدي)، هذا النداء كأنه للمهدي المنتظر، إشارة ذكية ترمز لقسوة الواقع والذي يحتاج لتدخل المعجزات ولكن المهدي لايزال طفلاً صغيراً، ثم ترد المخرجة على النداء بالمشهد الذي يليه (نباح كلب)، ما يشير إلى أن السينما ليست فناً ارتجالياً ولا يمكن أن يكون.