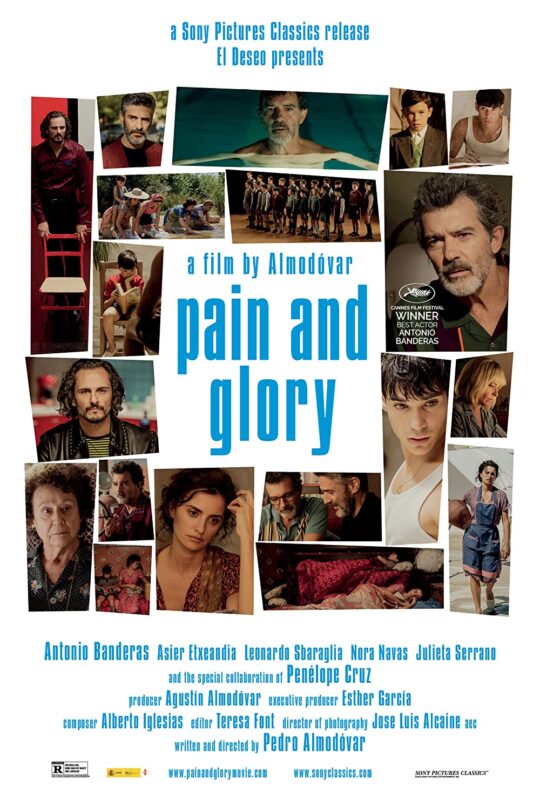

«الألم والمجد».. مخيلة ألمودوفار تخرجه من أسر ذاكرته

«سينماتوغراف» ـ يارا نحلة

يستعرض فيلم (الألم والمجد ـ Pain and Glory) للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار مآزق ألمودوفار نفسه، المتجسّدةً بأوجاع متراكمة في ذاكرة المخرج الهرم وحاضره، لتبدو وكأنها حلقات مفرغة. فالألم يولّد مزيداً من الألم، لذا لا خلاص لرجل سبعيني أجرى عملية جراحية في ظهره منذ شهرين، وفقد أمه قبل 4 سنوات. لكن بفطنته السينمائية والإبداعية، ينجح ألمودوفار في الخروج من مأزقه بأناقة، تشبه أناقة صوره، ليكون الفنّ سبيلاً إلى الخلاص.

مخيلة ألمودوفار تخرجه من أسر ذاكرته. فعبر إضفاء أحداث خيالية إلى سيرته الذاتية، يطمس المؤلف الحدود بين الشخصي والفني، فيتداخل صوت الراوي مع شخصية الفيلم المدعوة “سلفادور”، والتي يؤدّيها الممثل أنطونيو بانديراس. يختلط عالَما الواقع والخيال عند نقطة اختيار بانديراس لدور البطولة، وهو الذي عمل إلى جانب ألمودوفار لقرابة أربع عقود، ما يجعله مرآة مثالية لشخصية المؤلف. إلا أن نجاح الفيلم يكمن في عدم تقيّد بانديراس بدور المرآة، ومساهمته في صناعة الشخصية. فيرى المشاهد بانديراس وألمودوفار يتلاشيان في الخلفية، فيما ننغمس في قصة “سلفادور“.

يظهر بانديراس كما لم نره من قبل؛ ضعيفاً، قلقاً، وعجوزاً. يخلع عنه ثوب القوة الذي ارتدته شخصياته السابقة، في أفلام ألمودوفار وسواها، ليكشف عن جسدٍ عليل يئن تحت سوط الألم، وعينين تقدحان خوفاً تحت وطأة الندم والذنب. لكن الميلانكوليا ليست كل ما تشي به عينا سلفادور المؤمنتان بالجمال وتتوقان إليه. يشقّ سلفادور طريقه في حقلٍ من الألغام هو ذاكرة طفولته وشبابه المنصرمين، ينبشه بحثاً عن صورٍ تختصر تجاربه المختلفة، ويؤطرها في كادرات سينمائية مذهلة.

يحوّل ألمودوفار تجربة سلفادور مع العيش داخل “كهف” إلى فرصةٍ لتصميم كهف على هيئة تحفة فنية. أما تجربة إدراكه لميوله الجنسية المثلية في عمرٍ مبكر وانجذابه لرجلٍ راشد، فتختزلها عدسته بلقطةٍ خاطفة لجسدٍ ذكَري عارٍ تغطي جماليتها على كل الجوانب الأخرى لتجربةٍ على قدر من التعقيد. يستخدم عدسته كما لو أنها ريشة رسم ويقدّم كل إطار كلوحة مستقلة قائمة بذاتها، رسمت تفاصيلها بعناية ورمزية مفرطة. فالصورة هي لغة ألمودوفار، وبالصورة يقبض على “النوستالجيا” التي تعذّبه، يلوّن مشاهد من طفولته، ويعيد صياغة حاضره.

والألوان هي العلامة الفارقة لصورة ألمودوفار. فدفؤها ينعكس دفئاً في العواطف. أما الـ“contrast” الصارخ بينها، فيوازي التناقض بين جمالية الصورة المرئية- كما في مشهد المشفى- وقساوة المضمون؛ اي حين يلقي على الطبيب لائحة بآلامه ولائحة بالأدوية التي يتناولها لتسكين هذه الآلام، وصولاً إلى مخدّر “الهيرويين”. ورغم الظلمة التي تلفّ شيخوخته، يحيط سلفادور نفسه بألوان حية تزيد حدّة عزلته الرمادية، التي يزينها موزاييك من الذكريات النابضة. وإلى جانب الإخراج الفني المتقن، تظهر معالم كثيرة من الفيلم “الألمودوفاري” الأصيل؛ الحب مقروناً بالفراق، التمسرح الذي لا يخلو من الشاعرية، العلاقة مع الجسد، وبالطبع الأم.

لطالما كانت الأمومة موضوعاً جوهرياً في أفلام ألمودوفار، مثل Julieta وAll About My Mother. إلا أنها تتخذ في عمله هذا بُعداً ذاتياً للغاية، من خلال شخصية جاثينتا، أم سلفادور، التي تؤدي دورها بينيلوبي كروز (خلال شبابها) وجولييتا سيرانو (في شيخوختها). ولعلّ أكثر لحظات الفيلم قساوةً هي حين يلمح سلفادور الخيبة والخذلان في عيني أمّه اللتين لا تريان نجاحه كمخرج، بل فشله كإبنٍ صالح. لا يحاول ألمودوفار تلطيف اثر هذا الإدراك، بل يتبنى إنتقادات أمه وتذنيبها له حين تعترف الأخيرة بأنها تبغض صنعته الفنية، تلك التي تتطفل على حيوات المحيطين به مثل أمه وجاراتها، وتحوّلهن في رأيها إلى سلعة سينمائية.

في فيلمه الحادي والعشرين، يشرّح بيدرو ألمودوفار آلامه، الجسدية منها والنفسية. كما يشرّح فلسفته السينمائية التي تطغى على هوية العمل وغايته. يتساءل سلفادور مراراً عن معنى الفنّ، إذا وجِد، ثمّ يلخصه بالقول “أكتب الأشياء لكي أنساها”. لكن القصة بعينها، رغم ذاتيتها وتشويقها، ليست غاية ألمودوفار، وإنما الصورة. فشخصية “سلفادور” لم تحرّر خالقها من الذنب الذي يحياه ولم تحمله إلى التصالح مع ماضيه، لكن مخيلة ألمودوفار الصوَرية أعتقته من ماضيه ودعته إلى التعايش مع الحاضر.

في فيلمه الحادي والعشرين، يشرّح بيدرو ألمودوفار آلامه، الجسدية منها والنفسية. كما يشرّح فلسفته السينمائية التي تطغى على هوية العمل وغايته. يتساءل سلفادور مراراً عن معنى الفنّ، إذا وجِد، ثمّ يلخصه بالقول “أكتب الأشياء لكي أنساها”. لكن القصة بعينها، رغم ذاتيتها وتشويقها، ليست غاية ألمودوفار، وإنما الصورة. فشخصية “سلفادور” لم تحرّر خالقها من الذنب الذي يحياه ولم تحمله إلى التصالح مع ماضيه، لكن مخيلة ألمودوفار الصوَرية أعتقته من ماضيه ودعته إلى التعايش مع الحاضر.